ご存じでしたか?「暑し」も「涼し」も、両方とも夏の「季語」なんだそうで…。

夏の季語を、目で追うだけでも涼しくなりますよ!

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。

* * *

涼し、納涼、暑気払い。「季語」は、先人が発明した夏の開運ことば

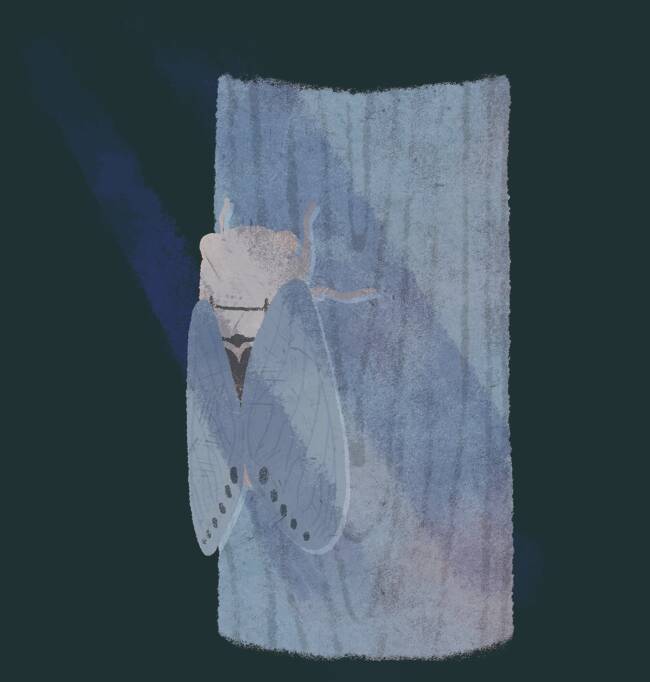

東京にいたころ、セミの声は「みーんみんみんみんみんみーん」でした。

しかし、大阪の夏は、「じゅわじゅわじゅわじゅわじゅわげしげしげしげしげし」と、デスメタル調で鳴くクマゼミの声で始まります。

神社には栴檀(せんだん)や椿などセミが蜜を吸う木がたくさんあります。当然、セミの声も一日中続き、私たち神職があげる祝詞(のりと)の声が、かき消されてしまうほどです。

お詣りに来られる年配の方々に聞いてみると、「50年ほど前は大阪もみんみんゼミとあぶらゼミが主流で、クマゼミなんかおらんかった、年々、九州のほうから上がってきて、いまではクマゼミばかりになった」とのこと。これも温暖化の影響なのでしょうか。

ある日、落ち葉そうじをしていると、稲荷社のまわりの地面に10円玉大の穴をみつけました。虫の穴にしては大きいので、初めて見たときは「ヘビかな?」と思いましたが、3日ほどで穴はぽこぽこと増え、モグラたたきゲームの穴のようにたくさんになり、同時に頭上からデスメタルが聞こえてきたので「ああ、クマゼミが出てきた穴か」と合点がいったのでした。

彼らの好きな木が稲荷社のすぐ横に生えていて、土から出たらすぐによじのぼって蜜を吸えるという利便性から、クマゼミはこの場所を選んでいるのでしょう。でも、私には彼らが「お荷稲さんの使い」に思えます。じゅわじゅわげしげし、という終わりのない歌もまた、その威勢と豊かな音量ゆえに、縁起がいいような気がしています。

とはいえ、セミのいない北欧の方には、彼らの声はノイズにしか聞こえないそうですから、ものは言いよう、考えよう!

セミの声に夏の情緒を感じるのも、松尾芭蕉のように「閑(しずか)さや岩にしみ入る蝉の声」と俳句に詠むのも、蒸し暑い夏を乗り越えるための、日本人の生きる知恵と言えましょう。

昔よりも気温が高い昨今、冷房のお世話にもなりつつ、生きる知恵としての「情緒」を、次の世代へいい感じに受け継いでいけたらいいなあ……とぼんやり思っていたら、とっくに昔の人が、いいものを発明してくれていました。

それは「季語」。ご存じのとおり、季語は、俳句や詩歌などに使われる、特定の季節をあらわす言葉です。

時候、天文、地理、天候、動物、植物、食べ物、生活、そして行事。あらゆるジャンルにたくさんの季語があります。

それは名詞に限らず、「涼し」「暑し」などの形容詞や「風薫る」「山滴る」「田水沸く」のような名詞+動詞もあって、特に俳句では「季語をかならず入れること」が約束事になっています。

俳句の五・七・五、たったの17文字の中にその1語を投入するだけで、だいたいの日本人が、おおよそ同じような季節の風景を思い浮かべるようになっているという、たいへん便利なものだと思います。

便利なだけでなく、それぞれの人が、季語から、子どものころの思い出や日々の営み、時代の変遷などを想起して、豊かな世界を味わうことができますよね。それは日本がこれまで、歴史や文化の共有性が高い国だったためで、今後はどうなっていくかわかりません。でも、そこに広がる豊かさをあっさり捨ててしまうのはもったいない気がします。

とくに、夏の生活にまつわる季語は、特別な味わいがあると思うのは私だけでしょうか? たとえばですね……

夏休み 暑中見舞 帰省 林間学校 夏服 芭蕉布 甚平 浴衣 水着夏帯 冷麦 冷奴 麦酒 冷酒 ソーダ水 ラムネ 氷水 氷菓 水羊羹 走馬灯 日傘 行水 昼寝 甘酒 鮎釣 水中眼鏡 避暑川床 海水浴 夜店 金魚売 花火 ナイター 水中花

如何ですか? これもほんの一部なのです。

あー。にっぽんの夏っていいな。と思いますよね。

海外に移住した私の友人たちも、「夏だけは日本が懐かしい」と言います。

とくに「昼寝」が夏の季語になっているのは「わかる」ボタンを何回も押したくなります。

夏の朝、早起きして散歩に出かけ、神社におまいりして、帰ってきて行水(ぎょうずい)、ひと仕事して、素麺(そうめん)食べて昼寝。夕方また散歩にでかけて、たまーにかき氷食べて、たしなむ程度に冷酒飲んで早寝……。今年こそ、そんな最高の夏の生活をしてみたいものです。

ところで、「暑し」も「涼し」も、両方とも夏の季語だと、ご存じでしたか?

暑しは本当に暑いのだから良いとして、本当に涼しいのは秋なのに、夏の暑さにあってこそ感じられる「涼し」に我々はぐっときてしまう。だから「涼し」も夏の季語になっているそうです。

言われてみれば、夏のあいだ、我々は常に「涼し」を欲しがっていますよね。それはまだ暑さがおだやかだった昔の人も同じで、涼を得るための行動を「納涼」という情緒ある言葉で表します。とくに冷房のなかった時代は、水辺が納涼の場所でしたので、「橋涼み」や「舟涼み」「涼み舟」といった季語も見られます。

(つづく)

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る