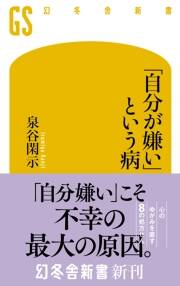

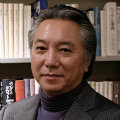

薬に頼らない独自の精神療法で、数多くのクライアントと対峙してきた精神科医の泉谷閑示氏。最新刊『「自分が嫌い」という病』は、「自分を好きになれない」「自分に自信が持てない」という問題に真正面から向き合った1冊です。親子関係のゆがみからロゴスなき人間の問題、愛と欲望の違いなどを紐解きながら、「自分を愛する」ことを取り戻す道筋を示しています。本書から抜粋してご紹介していきます。

* * *

人間の本質は「怠惰」にはない

それにしても、なぜ、幼い子どもが生き生きと好奇心を発揮するのでしょうか。

この問題を考える前に、ここで一旦、人間の構造についての理解をしておきましょう。私は人間を「頭」と「心=身体」に分けたイメージで捉えています。「頭」はコンピューター的に情報処理を行なう場で、進化によって人間が特に発達させ肥大化させてきた部分です。

計算や比較、シミュレーションなどを行ないますが、現在そのものを扱うことは苦手です。そして、物事を支配・コントロールしたがる傾向があり、「~すべき」「~すべきでない」といったmustやshouldの系列の物言いをする性質があります。

一方、「心」と「身体」は矛盾なくつながっているので、「心=身体」と表しておくことにします。こちらは、動物全般が基本的に持っている自然原理で動いている部分です。「頭」のような計算高いことはしませんが、「身体」とつながった五感や直観を備えており、「今・ここ」を瞬時に捉える鋭い知恵を持っています。

「~したい」「~したくない」「好き」「嫌い」などwant to系列の言葉で意思表示をしてきます。しかし、「頭」はしばしばその声を歓迎せず、「心=身体」の蓋を勝手に閉めてしまうことがあるのです。そうなってしまうと、自分というものが「頭」と「心=身体」の二つに分断されてしまい、「頭」独裁のような状態になってしまうのです。

現代人は、そのような「頭」独裁状態になっていることがとても多いのですが、これに対して「心=身体」はある程度までは我慢して従ってくれはしますが、限度を超えると反発したり反逆の狼煙を上げてくるようにもなります(詳しくは拙著『「普通がいい」という病』を参照のこと)。

さて、話を戻しますと、子どもは「頭」というコンピューターが未熟であり、まだその力も強くはないので、種々の「べき論」に汚染されていないのです。もちろん、効率主義や「タカをくくる」などの小賢しい傾向も身につけていないので、「心=身体」が伸び伸びと中心的に働いている状態なのです。そのために、子どもの「心=身体」から発せられる好奇心は、生き生きと発揮されるのです。

つまり、われわれ人間は、「頭」による自己コントロールを解除したとしても、その奥には本来の自然原理と知恵を持つ「心=身体」が控えているわけです。ですから、「自分は価値のない人間なんだから、常に努力して自己研鑽に励まなければならない」などという間違った「頭」の思い込みを外したとしても、その奥には、無邪気で好奇心に満ちた「心=身体」があって、生き生きとさまざまなことを知りたがり、自然に成長や成熟を志向する性質を備えているのです。

ちなみに、この種の「人間は基本的に怠惰なものだ」といった間違った人間観を持った大人たちによって、多くの誤ったしつけや教育が子どもたちに施され、またもや「分厚い雲」があちらこちらで再生産されていることは、実に痛ましいことだと思います。この種の人間観の根本的な誤りは、人間の精神を「頭」のみのイメージで捉えてしまったところにあります。

そして、買ってきたばかりのコンピューターのごとき「頭」には、多くの有用なアプリをインストールし、より多くのデータを入れた方が良い、といった考え方になってしまっているわけです。それゆえ、多くの現代人の知性は、知識や情報処理能力を偏重した薄っぺらなものになりがちで、奥行きと創造性を備えた本物が極めて少なくなってきているのです。

「自分が嫌い」という病

「自分嫌い」こそ不幸の最大の原因。「自分を好きになれない」と悩むすべての人に贈る、自身を持って生きられるヒントが詰まった1冊。