哲学者で遺伝性がん当事者が問う

哲学者の飯塚理恵さんと出会ったのは、2023年の夏。大阪で開催されたある学会の懇親会でした。

そこで、飯塚さんが遺伝性がんの標準治療が終わったばかりで、現代の生殖医療に対して日本の倫理学は議論が追いついてないと思っていること、そんなお話をしてくださいました。ちょうど上大岡トメさんの『遺伝子が私の才能も病気も決めているのか?』を編集中で、女性の身体の自己決定権に関心があった私は、この飯塚さんの話が忘れられず、後日連絡をとりました。

そして詳しく聞かせてもらったお話は、

32歳の不妊治療中に遺伝性の乳がんが発覚したこと。子どもを作ることはあきらめきれず、でも、自分の遺伝性疾患を引き継がせたくない、そんな思いから、受精した胚に特定の遺伝子変異がないかを調べる、着床前診断を望んだこと。でも、日本では遺伝性がん患者の着床前診断が「命の選別」にあたるという理由で認められておらず、海外での着床前診断を決断したこと――。

この先、テクノロジーの発達により遺伝性の病気が判明する機会は多くなるでしょう。遺伝子情報に基づいた個別化治療も増えるかもしれません。そのとき、遺伝性の病気を持つ女性の「生殖における自己決定とは何か?」は、目をそらせない問いになるのではないかと思いました。

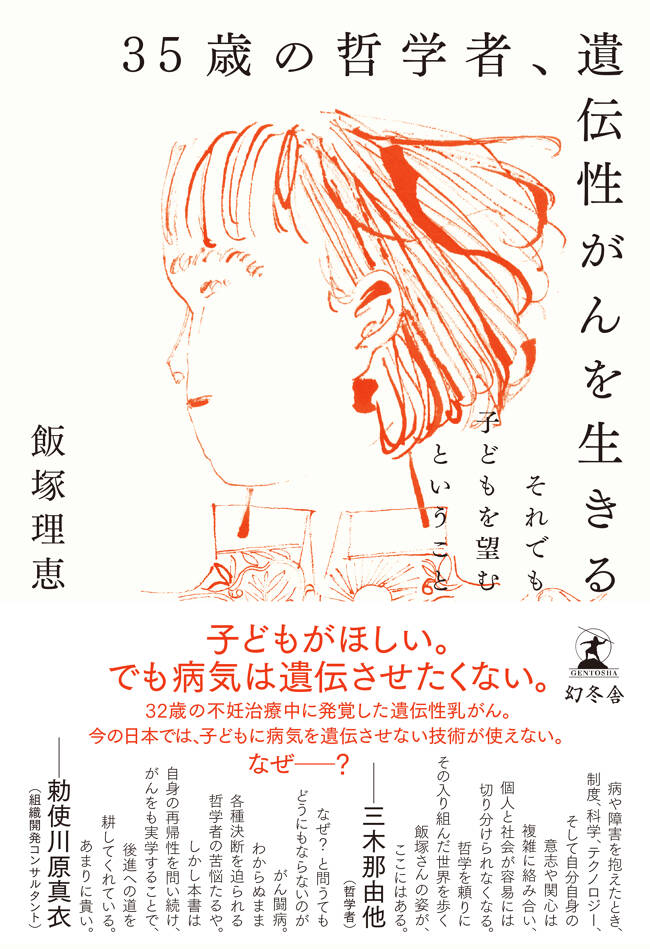

そんなきっかけから出来上がったのが、5月14日発売の『35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる それでも子どもを望むということ』です。

本書では、遺伝性乳がんが発覚してからの治療の経緯、病的な遺伝子を持つとはどういうことなのか、海外での着床前診断を決めた理由、遺伝性がん患者である女性の生殖の自己決定権についての考察をまとめました。

着床前診断は、賛否を呼ぶ問題です。簡単に答えが出せるものではありません。日本が慎重になる歴史的な背景もあります。そういった複雑さを引き受けながらの飯塚さんの果敢な問いをぜひお読みいただければと思います。

最後に、三木那由他さんと勅使川原真衣さんが本書に寄せてくださった推薦のコメントをご紹介します。(担当編集者)

病や障害を抱えたとき、制度、科学、テクノロジー、そして自分自身の意志や関心は複雑に絡み合い、個人と社会が容易には切り分けられなくなる。哲学を頼りにその入り組んだ世界を歩く飯塚さんの姿が、ここにはある。――三木那由他(哲学者)

なぜ?と問うてもどうにもならないのががん闘病。わからぬまま各種決断を迫られる哲学者の苦悩たるや。しかし本書は自身の再帰性を問い続け、がんをも実学することで、後進への道を耕してくれている。あまりに貴い。――勅使川原真衣(組織開発コンサルタント)