「親の期待に応えなきゃ」「職場では空気を読まなきゃ」――そんなふうに“他人軸”で生き、人生を縛られてしまってはいないでしょうか?

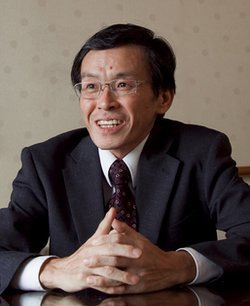

「人の期待に反して行動する勇気を持つ」「自分を過小評価しなければ、もっと自由になれる」といったアドラー心理学の実践的な考え方を、哲学とあわせてやさしく解説した、幻冬舎新書『誰にも支配されずに生きる アドラー心理学 実践編』。本書の一部を再編集してご紹介します。

* * *

理論として理解するだけでなく、「生活の中で試す」ことが大切

どうしたら理論を実践できるかという話に入る前に、自分の人生あるいは生活と重ねて考えることが必要だということを知ってください。理論としてアドラー心理学を理解しても、あまり意味がありません。

よくわかるけれども、自分の人生、自分の生活にどう当てはめていけばいいかということが必ずしもはっきりしないことはあります。少なくとも、学び始めた方にはそういうことばかり起こります。頭ではよくわかるのだけれども、できないことがあります。

叱るということについて、先に少し話しましたね。叱ることは対人関係をよくしないということはわかる。だけど、目の前にいる子どもや部下を叱り飛ばしてしまう。なぜなんだろうというところで止まって、前に進めなくなってしまう人が多い。そういう人たちが次の一歩を踏み出すためには、具体的な場面を思い浮かべて、どうしたらいいか考えないといけないと思っています。でも、本ではそういうことをあまり書けないのです。

アドラーは精神科医でしたから、症例を本でたくさん取り上げています。理論だけ書いてあってもわからないけれども、彼が自分で診察した患者の症例を読むとよくわかる。

でも、私にはそれができないのです。守秘義務があるので、実際自分が関わった症例をそのまま本に載せるわけにはいかないからです。ですから、私の場合は息子を例にあげることが多いです。私がしばしば講演の中で息子の話をしているのを彼は知っているので、出演料をよこせみたいなことをいわれたこともあります。

本で具体的な事例を出すのが難しいという話をしようとしたのではなく、理論を理解しようと思ってもあまり意味がないといいたかったのです。生活の中での事例に即して考えなければなりませんし、実践できなければ意味がないという話をしたかったのです。

少しでもできると思ったことを、生活の中で実践してみるといいです。例えば「ありがとう」といってみようと講演会でよく話しますが、ありがとうといえばいいのだなとわかり、ありがとうといってみると、それだけで対人関係が明らかに変わります。

あるいは、叱らないという話を聞くと、そうなんだと理解できる。そうすると、それまで何も考えないで叱り飛ばしていた人がためらうようになります。こんなふうに叱ってはいけないと反省するようになる、あるいは、叱る回数が減ります。それだけで、対人関係が明らかに変わります。

けれども、もう少し長い時間で見た時に、即効性があると感じない人も多いかもしれません。むしろ、私たちは即効性を求めて子どもや他の人を叱ってきたのです。しかし、叱ることは即効性はあるけれども、有効性がない。そんなふうにしても、子どもたちも部下も少しも変わらないでしょう? 叱ってもダメなのだという経験をしてきた人であれば、叱ることに代わる方法があると知った時、即効性はないけれど有効性があることを理解できます。

理想からの引き算をしない

どうすればいいのか。まず、理想からの引き算をしない。これはかなり難しいと思います。例えば、子どもが一向に勉強しない。仕事から帰ってきたら、子どもがいつまでもテレビの画面に張りついている。あるいは、ゲームをしている。お風呂にも入らない。それが現実の子どもだということです。

それを受け入れるのは難しいことです。他の家の子どもは、理想的で従順だと思ってしまいます。ですから、私がこんなに苦労しているこの子どもとは違って、他の家の子どもたちはきっと親に従順で、嬉々として親のいうことを聞いていると固く信じて疑わない親は多いです。そういう子どもはいないということを知らないといけません。

早く寝なさいといわれてもなかなか寝ない子ども。そういう子どもとどう付き合っていくかを考えていかないといけません。だから、難しいのです。頭の中に理想の子どもを想定し、現実の子どもを理想の子どもから引き算してはいけません。

これも言葉ではわかるでしょう。でも、難しいことです。どうしたらいいかという話は後でしようと思っていますが、そんなに簡単ではありません。子どもが問題行動をしていようと、病気であろうと、学校に行っていなかろうと、親の理想とは違おうと、この子はこの子でしかないのです。少なくとも、そこから出発するしかありません。現実の子どもとどう関わっていくかということを出発点として、その子どもを受け入れるところから始めるということです。

難しいかもしれないけれど、理論的にはわかりますよね。現実の子どもを受け入れ、そこから出発すれば、それだけでも、プラスと感じられます。

プラスとかマイナスとかいうことは、よくないと思います。しかし、例えば親子関係に即してこの状態は何かというと、子どもが生きているということなのです。ただ生きているという言い方をすると抵抗される方が多いですが、とにもかくにも息をしていることがありがたいでしょう? その状態をゼロだと思ったら、あとはどんなこともプラスに考えることができるということです。

対人関係を切れる人であれば、大きな問題にはならないかもしれません。でも、実際私たちの周りにある、私たちが今築いている対人関係を考えたら、切れないでしょう?

だから、職場で一緒に働いている人を嫌な人だと日頃思っていても、一緒に仕事をしないわけにはいかないのです。まして、家族であれば、どれほど理想から遠い子どもであっても、子どもを捨てる、子どもとの関係を切るわけにはいかないのです。そういう難しさが確かにあります。

欠点ではなく「できている部分」に目を向ける

次に、適切な面に注目する。多くの人は反対のことをするのです。不適切な面に注目してしまう。例えば、皆さんの子どもの顔を今ふと思い出したら、その不適切な面はいくらでも思い出せるでしょう。

ちょうど坂道に置かれた石が、コロコロと転げ落ちるみたいな感じです。それをあえて上に持っていかないといけない。転がる石を抑えて、少なくとも石が転がらないようにしないといけない。どうするかというと、親から見て、あるいは、子どもから見て、子どもの、あるいは親の不適切な面に注目しないで、適切な面に注目する。同じ行為の適切な面に注目することで、同じ行為の不適切な面に注目しなくていいようにする。

例えば、学校の教師の話をしましょう。教師は子どもが遅刻してやってきた時に叱ります。叱らないまでも、こんな時間に登校してきたかということをいう。もちろん、それは放置していい問題ではないのですが、とにもかくにも登校してきたこと、そこに注目する。だから、今日もきてくれてありがとう、なのですね。そういうふうに、学校にきたことに注目することで、遅い時間に登校してきたことに注目しなくてよくなるような注目の仕方をする。そういうふうにすることを、少し意識的にやってほしいのです。

偏食がひどく、食べる前から拒否する子どもがいます。どうやっても絶対に食べません。梃子でも動かないという感じです。もちろん、そういうことを子どもがやりだすと、多くの親はそんなに食べなかったら大きくなれないでしょう、といいます。

食べなさいといわれ続けたら、子どもは、食べなければ親から叱られるという形で注目されることを学んでしまいます。親が食べなさい、食べないと大きくなれないというようなことをいい続けると、いよいよ子どもは食べなくなるのです。

それとは違うアプローチの仕方があります。子どもはとにもかくにも食べているのです。全く食べていないわけではありません。だから、一緒に食事ができてすごく嬉しいと伝えることができます。最初はそんなことはいえないという人は多いですが。

子どもが、食事もしない、食卓にもつかないのではなく、とにもかくにも、食事をしようという意思があって、食卓についているのであれば、そこに注目しましょう。

たくさん食べないとか、偏食しているとか、そういうところには差し当たって注目しないのです。適切な面に注目するということ。そういうアプローチは、意識しないと、できないかもしれないですね。

ゴールではなく「変化の過程」を大切にする

さらに、結果ではなく、過程に注目する。アドラー心理学を学び始めると、なかなかゴールに行き着けません。私は一九八九年ぐらいからアドラー心理学を勉強しているのですが、まだゴールに達したという感じはしないです。むしろ、ゴールに到達することが必要なのか、何がゴールなのかということも考えないといけないのですが、ゴールに到達するずいぶん前に対人関係のあり方も自分自身の生き方も変わったと実感できるのです。

だから、自分自身についても、学び始めた頃から振り返ったら、ずいぶん遠くまできたとぜひ思ってほしいです。例えば、あれほどいろいろな人たちを叱っていたのに、あまり叱らなくなったという経験を積んでいくことです。これは大きな進歩だと思うのです。

むしろ、逆にいえば、完全に実践できないということを、自分が実践できないことの理由にしてはいけません。できたところに注目することが大事だと思います。ですから、親子関係の話でいうと、子どもが前とは違ってきたなと実感することは大事です。

家に子どもがいるということで困っている人がおられたら、学校に行くことをゴールにしない方がいいです。学校に行くことではなく、家にいるけれども前のように子どもを見てもイライラしなくなったとか、将来の不安を前ほど感じなくなったとか、そういう不安を持たなくなったとしたら、これは大きな進歩だと思います。そんなふうに自分についても、ゴールではなくて過程に注目するというのは大事だと思います。

結果というふうにいいましたが、ゴールです。少し話が逸れますが、ゴールではないかもしれないですね。つまり、子どもが学校に行く行かないは、最終的に子どもが自分で決めるしかないわけです。親が達成するゴールではありません。

もっというと、子どもを学校に行かせることはできないのです。だから、親が目指すことができるゴールがあります。それは家にいる子どもと仲良くすること。それがゴールです。それ以外のゴールはありません。

子どもの悩みを「一緒に考える」親になれるとよい

その上で、親子関係がよくなった時に、子どもの方から本来子どもの課題だけれども、親と子どもの共同の課題にしてほしいという申し出をしてくることがあります。あることの最終的な結末が誰に降りかかるかを考えたら、そのあることが誰の課題かわかります。学校に行くか行かないかは、理論的には子どもの課題です。つまり、行かなければ、そのことの結末は子どもにだけ降りかかるということです。でも、その自分の課題を、親にも考えてほしいと持ちかけてくることがある。例えば、もう長く学校に行っていないんだけれども、どうしたらいいと思うかと子どもの方が聞いてくるのです。

その相談を受ける時に、考えないといけないことが二つあります。一つは、そういうふうにいってもらえるような親子関係を築くということ。これは大変で時間がかかることです。でも、この親だったら自分の考え方を批判したり、話を聞かないのではなく、自分の考えをきちんとわかってくれるだろう、そういう信頼感を持てるようになれば、子どもは自分の課題を親に相談してくれるようになるでしょう。その日まで待たないといけません。

それからもう一つは、子どもが、共同の課題にする申し出をしてきた時に、それを否定しないということです。講演でよく話すのですが、理解するということと賛成するということは別のことです。あなたの考え方はすごくよくわかるけれども、賛成できないというのはもちろんあります。

あなたはずっと学校に行かない、逃げたいと思っているかもしれない。でも、お母さん、お父さんはその考えに賛成できない、なぜかといえば……そういって賛成できない理由を話します。

こういう話を、子どもの方も素直に聞けるような親子関係を普段から築けていなければなりません。難しいことかもしれません。でも、そういう話し合いができれば、学校に行くという子どもが立てるゴールを達成できなくても、すでに道半ば以上のところにきています。かなり問題の解決に向けて進んでいるといっていいと思います。

しかし、ここも難しいのですが、もしも子どもがゴール設定をどこに置くかということを知らなければ、教えなければなりません。ただ、私たちは世間の常識にとらわれすぎているのです。学校に戻ることを最終ゴールに設定してしまいます。

でも、それよりももっと大事なことがあります。それはどういうことかというと、学校に行くことはもちろん大事だけれども、それが唯一絶対の選択肢ではないということです。

ただ私たちも、働いている大人の立場からいうと、今の人生以外の人生は考えられないのです。ですから、仕事が本当につらくて、会社を辞めるという決断をしようと思っても、なかなかできません。なぜかというと、常識に縛られているからです。でも、私たちにとって本当に大事なことは何なのかということを、大人も自分の立場でよくわかるようになれば、子どもがなかなか学校に行けないという気持ちもよくわかるようになります。

子どもの側からいうと、親は自分の気持ちをよく理解してくれていると思えるようになれば、もう少し踏み込んだ話も聞いてくれるようになるかもしれません。

* * *

アドラーの教えを詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『誰にも支配されずに生きる アドラー心理学 実践編』をお読みください。

誰にも支配されずに生きる アドラー心理学実践編の記事をもっと読む

誰にも支配されずに生きる アドラー心理学実践編

「親の過度な期待」「職場の同調圧力」「SNSでの承認欲求」――他人の期待に応え、空気を読み続けるうちに、知らぬ間に“支配と依存関係”に囚われてはいないだろうか。そのような“偽りのつながり”こそが、あなたの生きづらさの原因である。本書では、「人の期待に反して行動する勇気を持つ」「自分を過小評価しなければ、もっと自由になれる」など、よい対人関係を築き幸福に生きる方法を、哲学とアドラー心理学を長年研究してきた著者が解説する。自分の人生を自分のために生きる勇気を与えてくれる一冊。