11月と言えば「霜月」ですが、旧暦では11月20日から12月21日までは「神無月」。旧暦があるのは、日本の暦の面白さともいえます。

さて、この「神無月」という呼び方が気になる桃虚さん。

神様がいない月なの?……いやいや、いないわけではないみたいだし、そもそも「無い」って、実はとっても豊かなこと!という、そんな素敵なお話!

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。

* * *

神無月は、神様がいない月なの?

旧暦の10月は和名で「無神月(かんなづき)」と呼ばれます。新暦だと10月下旬から12月中旬にあたる(年によって変わります)ので、この時期に「神が無い月ってどういうこと?」と思っていらっしゃる方も、おられるかもしれませんね。

「神無月」の「無=な」は、「の」にあたる連帯助動詞で、「神の月」という意味だというのが、神無月の語源の定説です。

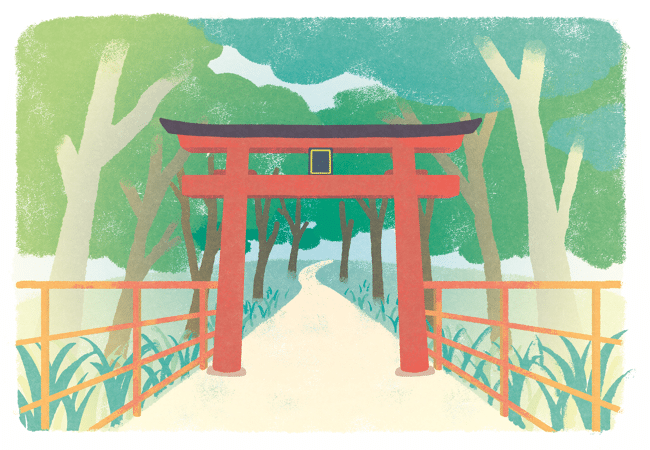

旧暦10月が「神の月」なのは、収穫のお祭りがあちこちの神社で行われるからだと言われています。

ひらがなができる前に、漢字で当て字をしていたころは、音が一緒なら何でもよかったので、「な」を「無」にしたのは単なる置き換えと思われます。田んぼに水が張られる月なのに「水無月」と呼ばれている6月も、「水の月」と解釈すれば腑に落ちます。

単なる置き換えなので、「な」は、名、奈、菜、那、南、どれでもよかったはずですけれど、「無」の字になっていることによって、言葉としてオシャレな感じになっているなあと思います。

「無」は「なにもない」ですが、だからこそ「すべてがある」とも言えます。

三貴神のうちのツクヨミが「なにもしない」からこそ尊いのと同じで、「無」は、「かぎりなく豊か」あるいは、「純粋な意識状態」という意味をもふくんでいるように思うのです。

実は、私の筆名「桃虚(とうきょ)」の「虚」も、何にもないこと、邪心のない素直な心の状態を表す字です。この字があることによって、「桃」の果実が満ちる感じが引き立ってオシャレ、と思っています。

というわけで、「神無月」という名前でも、神様はいつもどおり、たくさんいます。それどころか、収穫の時期であるこの月に、各神社にとって最も重要なお祭りである「例祭」を行う神社が全国的に多いので、むしろ神々のはたらきがいつも以上に活発になる月、とも言えるのです。

いわば、神様が元気いっぱいの月ですから、その良い「気」を受け取りやすい時期。神社で行うお祭りの作法を再現することで、家にも運を呼び込むことができます。

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る