菊池良さんが、2010年代のTwitter、読書アカウントをテーマにした恋愛小説『本読むふたり』を上梓しました。

村上春樹、島本理生、森見登美彦、中田永一、宮下奈都、朝井リョウ……。読書好きならピンとくる作家名、作品名が多数出てくる本作は、Twitterの読書アカウントを通じて出会ったふたりの男女が、恋をして、想いを繋げあい、そして――と、ピュアな恋愛を描いた作品です。あの頃の書店の情景や、牧歌的だったTwitterの雰囲気も感じられる一冊となりました。

今はXと名を変え、当時とは雰囲気も変化してしまったTwitterへの惜別の気持ちも込めてお書きいただいた本作。まさに作中と同じ時代のTwitterで、絶大な人気を誇り、「タイムラインの王子様」と呼ばれていたカツセマサヒコさんに、当時のことを思い返していただきつつ、お読みいただきました。

* * *

「個」でいられた日々とボーイミーツガール

「あの頃は良かったよねえ」から始まる懐古主義的な話はあまり好きではないのだけれど、それでも多くの人が「あの頃は良かった」と思っているであろうものを一つだけ知っている。

「X」になる前の「Twitter」である。

平成から令和に変わり、コロナ禍を乗り越えた先で、SNS(というかX)は社会に潜む憎悪を何倍にも増幅させていくような、分断を生む装置になってしまった。直近でも、外国から日本に来て必死に働く人々をまるで野蛮な存在のように捉えた投稿があっという間に拡散されていき、私は暗澹たる気持ちに襲われた。悪びれもせず不寛容が広がっていくことに辟易としているし、それを発信した人物が出版関係の人間だというからただただ情けなく思っている(この媒体だからあえて言及することにした)。

約十年前、まだXがTwitterだった頃、SNSは今よりももっと個人のために存在する遊び道具のようなものであったように思う。誰かが炎上することはたびたびあったし、ネット上でのリンチもゼロではなかったけれど、今に比べればまだまだ牧歌的であった(下北沢の小さなトークイベントにて、みんなでハッシュタグを付けて投稿したらトレンド入りを果たせたくらい、ユーザー数が少なかったことも要因にあったと思う)。

今となっては不思議に思うが、あのときはまだ、みんなが「個」のままでいられていた。何をしていても、どんなことをしていても、その人の心は自由であることが良くも悪くも受け入れられていて、人を「疑う」よりも「信じる」ことに重きを置かれていた時代だった。人間に対して、今ほど失望しきっていなかった。社会に対して、今ほど諦めきってはいなかった。

本作『本読むふたり』を読んで感じたのは、まさにあの当時の、個に開かれた空気である。

舞台は2016年の東京。主人公のタツヤは大学の単位取得のために村上春樹の「神の子どもたちはみな踊る」を読み、小説の魅力に目覚める。他の人の感想を知りたくなったことからTwitterにたどり着くと、そこではたくさんの読書アカウントによる本の紹介や感想が溢れていて、知識と好奇心の共有が人の体温を残したまま行われていた。

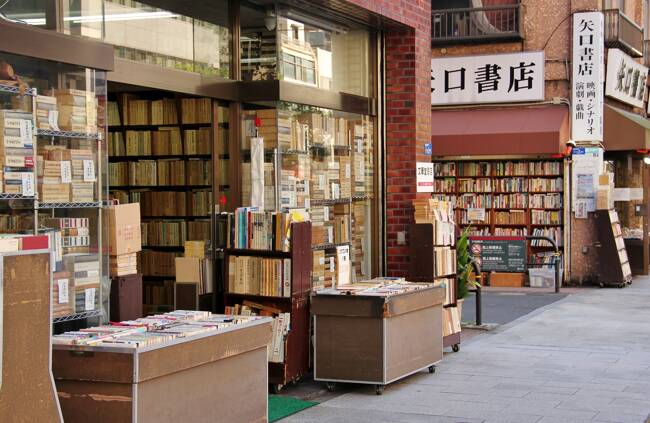

タツヤはいくつかの読書アカウントとやり取りを重ねるうち、フミカというアカウントと親交を深めることになり、いよいよ二人は本好きの聖地として知られる神保町で初デートを経験する。その待ち合わせの仕方も、〈『ノルウェイの森』の上下巻をそれぞれ一冊ずつ手に持つ〉というあまりに小洒落たもので、この「王道のボーイミーツガール展開」と「本好き」と「SNS」が絡んでくるところが、本作のアイデンティティとなっている。

序盤から宮下奈都の『羊と鋼の森』や島本理生の『ナラタージュ』、森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』など、過去に大ヒットした小説が随所に登場し、二人を繋ぐアイテムとして機能する。読書は本来、孤独の受け皿としてそこにあったはずだが、SNSを通すことで、見知らぬ人同士を繋ぐ心の橋になり得ることを好意的に伝えている。

中盤までは「2010年代後半」という舞台設定がそこまで上手く機能しているようには感じられなかったが、ある真夜中の邂逅のシーンは間違いなく2017年の冬でなければ起こり得ないもので、そこから急にリアリティが増してくる。その時にしか生まれない恋があり、出会いがあることを、本作は簡潔で温かな文体で読者に伝える。息遣いさえ聞こえてきそうな美しいシーンだったので、ぜひそこまで読み進めてほしい。

村上春樹が『騎士団長殺し』から『街とその不確かな壁』にたどり着くまで、つまり、2017年から2023年に向かう間に、SNSは肥大し続け、ユーザー層も多様になり、アルゴリズムは「個の日常」よりも「よりアテンションを集めるトピック」を表示するようになった。あらゆるところで対立や分断を生むようになり、「不快にならないためには発信しないのが一番」と考える人も増え、当時のように「よく知らないSNSアカウントの中の人に気軽に会う」ことへのハードルはむしろ高くなったのではないだろうか。

牧歌的な世界で描かれる二人の出会いは、ただ懐かしさを感じさせるだけでなく、失った何かを取り戻させようとする力がある。SNSに慣れた人間からするとTwitterの機能についてはやや説明過多のようにも感じられたが、その違和感も序盤を過ぎれば薄まり、より開けた世界が描かれるので、ぜひ手に取って読んでみてほしい。