人気絵本作家つちだよしはる氏の新刊『まってたんだよ ヒカル』。

本作は特別養子縁組で生まれた、ひとつの幸せな家族を描いた絵本です。

どんなふうにこの絵本が生まれたのか――。つちだよしはる先生に、お話を伺いました!

* * *

実際に会ってきた子どもたちの姿を、絵本に残す

――つちだ先生は、ふだん、どんな形で絵本制作をしているのですか? 最初に描きたい絵があるのか、テーマが先にあるのか。

つちだ 編集者と相談しながら、ゼロからモチーフも創作していくのが基本です。「今描きたいものは何ですか」みたいな話から始まり、それがベースになっていきます。僕が一番気をつけていること、こだわっていることは、実際に出会ったものを大事にするということ。小学校、幼稚園、特別支援の学校、養護学校……と様々なところで出会ってきた子どもたちがいますから、彼ら彼女らとの関わりの中、交流した中で、ちょっとでも気になる部分が生まれた時に、それが創作の一部になっていきます。

――モデルがいるということですか?

つちだ やっぱりモデルがいると、物語や表現が一層膨らみますね。

――今回の絵本、『まってたんだよ ヒカル』のヒカルちゃんには、モデルがいませんでしたよね?

つちだ そのままのモデルがいたというわけではありませんね。そういう意味でのモデルはいないけれど、ミダス財団の方のお話もいろいろ聞いて、こういうものだっていうのを、僕なりに解釈して、これなら書けるかもしれないなと思ったところで、書き始めました。

――お父さんのキャラクターはどうですか?

つちだ まあ僕も父親だったのでね。僕の子どもたちは、もう大人になってますが、小さかった頃は、子どもが熱を出して、夜中に抱いて病院へ駆けて行ったりした経験もあるので、そんなことを自分の中で思い出しながら、経験したものを書いた感じでしょうか。

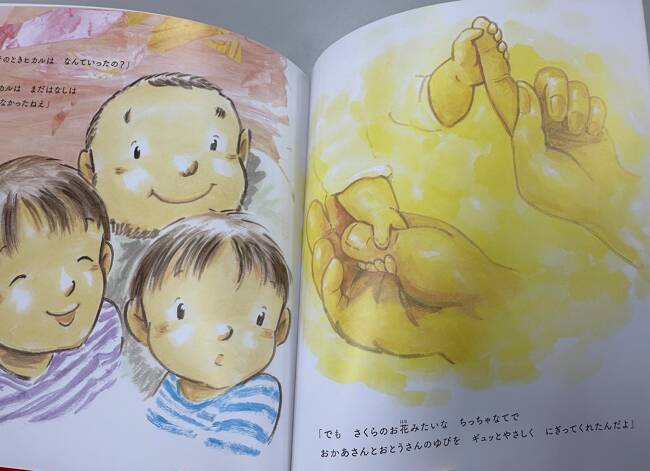

――つちだ先生は、たくさんのお子さん、いろんな親子に会ってきているので、絵にも生きているのかなと思いました。たとえば、絵本の中でも、アップにされた手の感じや、子どもの抱き方を見て、「地に足のついた家族だな」と感じました。

つちだ 仕事柄、子どもたちと多く接してきましたからね。たとえば、幼児って、自分の頭の上のほうまで、手があがらないんですよ。そのへんがかわいいんです。でも、普通の大人は、そういうところまでわかっていないでしょ。編集の人が、「(子どもの)手をもっと頭の上のほうまでかぶせてください」なんて修正の依頼をしてくることがあるのですが、「届かないんです」って説明して、ようやく「そうなんだ」とわかってくれる。ちいさなことですが、一つ一つが自分の中に入っているもので、そういうことを“普通に”書いています。

――そういうのをお聞きすると、子どもと大人はと体のつくりがぜんぜん違うんだって、あらためてわかりますね。この可愛さも、そうやって生まれてくる! あたりまえですが、“雰囲気で書いてる”わけではなく、細やかな観察の上で絵が生まれているのですね。

つちだ 子どもと大人の違いもそうですが、お父さんとお母さんも違いますよね。手、ひとつとっても、パン屋をやってるお父さんの手と、お母さんの手は、違います。

――たしかに、手だけを見ても、お父さんの手と、お母さんの手、こんなに繊細に描き分けているのですね。

「手」を描くことは、何十年もやってきても難しい

――愛されてるってことを伝えるのに、手の表現って大きいですよね。愛されてるっていうシーンの一つとして。

つちだ まあそうですね。手の書くって難しいですね。もう何十年も書いてますけど、一番感情が現れるところが手であって。

――手って、感情が現れるものだ、と。

つちだ そうですね。手を見ると、その人の生活とかが出るじゃないですか。そう思って描いちゃうんですけど。

――何十年も描かれていても、手を描くのって難しいんですね。

つちだ いちばん神経が尖っているところなんで、手先のところを描くのは難しいですよ。ただブランとしてるのはダメだから、どこに置いてるかとか、そういうのは考えながら描いてますね。

――確かにお母さんが頭を優しく抱えてあげるシーンもありますが、なるほど、、、手がここにあるからこの表情になるってことなんですね! 我々は楽しく気持ちよく読んじゃってるけど、ほんと細やかに作られてるのですね。改めてみると、お父さんの手、いっぱい「語って」ます。

子育てに、父親が当たり前に頑張る世界

――時代は変化していますが、それでも「子育て=母親」というイメージが残っていることは否めません。この絵本では、お父さんがとても頑張っています。お父さんのイメージについて、先生の中では「ご自身を投影したと」おっしゃってましたが。

つちだ とはいっても、僕はパン屋さんではないですけどね。

――スマートな先生とは、体形もずいぶん違います(笑)!

つちだ 自分の中では「こういうお父さんだったらいいな」と思って書いたかな。僕も料理するんですが、食べ物を作るっていうのは、やっぱり愛情ですよね。父親が子供のために食べ物を作るっていうのは、父親の愛情です。お母さんが美味しいものを作ってくれるというイメージは昔からありますが、お父さんも愛情を込めているっていうのを出したかったので、今回は、パン屋さんにしました。

――たしかに、愛情表現のシーンとして「お母さんがご飯を作るシーン」を使うことって、世の中的にはよくありますよね。

つちだ でも、父親もちゃんと料理しますからね。

――今回の絵本では、ヒカルくんが病気になった時に、お父さんはジタバタジタバタしてますよね。

つちだ 世の中のお父さんも、もうちょっと頑張りましょうってエールかな(笑)。最近はずいぶん変わりましたけどね。

――絵本の進行で困ったことなどありましたか?

つちだ すべて受け入れてくれたので、やりやすかったです。これはダメとか、このシーンはダメ、ということがありませんでした。こちらは、当然ですが、このモデルになるような家族を取材して書いたわけではないので、修正があっても当然だなと思ってましたから。

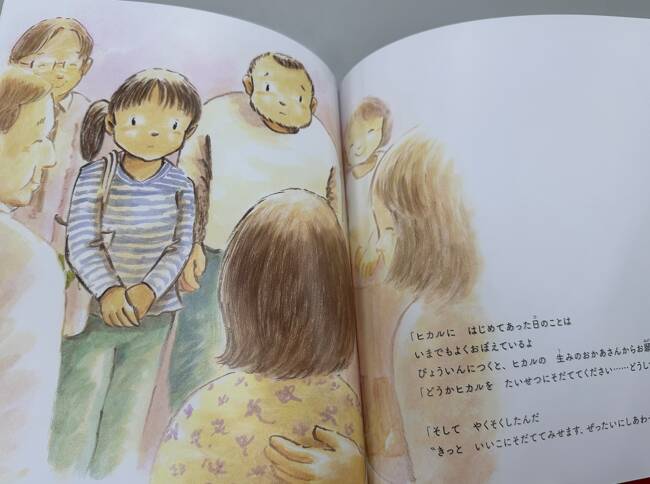

――ただ、一か所、先生に修正のお願いしたのは、ここですよね。ヒカルくんを、生みのお母さんが養親さんに引き渡すシーン。最初、生みのお母さんと養親さんの3人だけが描かれていました。

つちだ この状況が僕は想像できなかったんです。それで、ミダス財団の方が、こういうシーンはどうやって行われるのか説明してくださって。

――このとき、2パターン書いていただきましたけど、これにしてとても良かったと思っています。大人がみんなちゃんと見てるよっていう、安心感で包んであげようとしていると感じます。

つちだ ありがとうございます。

背景の色は「心の色」。言葉のわからない幼児にも伝わる色

――話が変わりますが、背景の色もとても綺麗で印象的ですよね。ピンク、黄色……と、シーンの展開を印象的にしています。色については、何かルールみたいなものがあるんでしょうか?

つちだ 自分なりのルールがあって、心の色みたいなものをなるべく出そうと。僕は幼児向けの絵本が多いのですが、やっぱり小さい子に向けて、ただ説明するよりは、背景全体の色で、心理描写してあげるほうが伝わるだろうなと。あったかい気持ちのときはこう、悩んでいる時はこう、紫色を使う時は沈んだ気持ちのとき……といった具合で、「心の色」を背景に出すようにはしているんです。

――絵本って、そもそもそんなにページ数がないので、色がちょっとずつ変わっていくだけで、読んでいて心の動きにつながるし、物語の起伏になりますね。

つちだ そういうふうに、なるべく、小さい子でもわかるようにしたいと思うので、色を描いているんです。

――確かに、一番最初に目に入ってくるのは、色ですもんね。

つちだ 大きい子になるといいですが、幼児だとストーリーは追えないので、印象を左右するのは色だと思います。背景の色から、そのときの気持ちが伝わっていく……というか。子供の「認識」ですからね。これは今楽しいんだなとか、悲しいんだなというのは、全体の雰囲気があって、はじめて受け止めるんですよね。心の世界って、そういう部分が多いのかなと。「心の色」みたいなものは大事なんでしょうね。

特別養子縁組制度で幸せになる家族が増えて欲しい

――ところで、今回の絵本は、「特別養子縁組制度」で結ばれた親子の話です。特別養子縁組制度自体がみんなが知っているものでもないし、想像ができるものでもないから難しいですよね。

つちだ マイナスに考えちゃったら沈んだ気持ちになってしまう可能性もあります。でも、実際は、楽しく過ごしている日常があるわけだから、楽しく生活してる分は楽しく書かないと。

――特別養子縁組制度で結ばれた親子の間には、“こんなにも愛し愛されている”っていうのがあるわけだから、“養子であるという事実”を知った時に不幸になるのはおかしいし、最初から真実を知っていることで幸せだと感じて、幸せに暮らすほうがいいですよね。幸せに暮らしてるつもりでも上手くいかないことが起こるのだから、愛する人と一緒にいる時は、できるだけ幸せであってほしいです。

つちだ 愛されているということが、子供にとっては一番大切なことだと思うんですよね。

――最後に、どんなふうに読んでほしいかということを、教えてください。

つちだ 養子縁組という家庭が普通にあるっていうことですね。やっぱりそれが一番。そこには、一般的な家庭と同じように、いやそれ以上に愛があるっていうことも、知ってもらったらいいかなと思いますよね。

――普通に生まれ育って日常を過ごしていても、愛のない家庭もきっとあるんだろうから。

つちだ そういうどんな家庭でも、やっぱり大切なのは愛なんでしょう…ってことですよね。

――愛ってひとことで言いますけど、そんな簡単なもんじゃないですもんね。

つちだ お互いを思い合うということは、家族でも大事だということですね。

まってたんだよヒカル

ヒカルには、おとうさんとおかあさん、そして「生みのおかあさん」がいます

――ヒカルは4さいのおとこの子。お父さんとお母さんに愛されていてすくすくと育っている。

ヒカルがいつもお父さんとお母さんにねだる「大好きなお話」は、この家に来たときの話。

お父さんとお母さんは、いつものように語りだす。

「ヒカルに はじめてあった日のことは いまでもよくおぼえているよ。びょういんにつくと、生みのおかあさんからお願いされたんだよ」ーー

特別養子縁組制度で幸せになる親子を、1組でも増やしたい。そのためには、生まれた時から「生い立ち(ライフストーリー)」について、親と子が話せる場を持つことが大切。

特別養子縁組制度を支援する公益財団法人ミダス財団の協力で

「わたしたちの家族のかたち」を大好きな人と考え、養子縁組の理解を深める絵本

が生まれました。