がん、認知症、寝たきり…… 年齢を重ねれば仕方がないと思われがちな不調の数々。だが、私たちの体には、病や老化に抗う力が本来備わっている――。

現役外科医が、西洋医学だけでなく東洋医学や民間療法にも目を向け、自然治癒力を引き出す生活習慣を具体的に解説した新書『自然治癒力を引き出す 老化も病も予防できる』。本書から、一部を再編集してご紹介します。

* * *

人類は進化の過程で二足歩行に

序章で「進化」について話しました。我々の祖先は約600万~700万年前に類人猿(チンパンジー)と共通の祖先から分かれて、直立二足歩行を始めたと言われています。

小林武彦さんの著書『なぜヒトだけが老いるのか』(講談社現代新書)によると、遺伝子レベルでチンパンジーとヒトを比較すると、98.5%が同じだそうです。驚きですよね。600万年もかけて生じた遺伝子の違いは僅か1.5%。私たちとチンパンジーの遺伝子はほぼ一緒なのです。

その僅かな違いで、言葉を交わしたり、文明を発展させたりしながら、その存在の違いを大きくさせてきました。

祖先は生きるため、食べるために、四つ足ではなく二足歩行にすることで、手や指を使い食べ物をつかみ取り、道具を作り、その道具を使って色々なモノを作ってきました。その過程で、脳が発達し意思疎通の手段として言葉を話すことができるようになり、文字の誕生へとつながりました。そして現在の文明を手に入れたのです。

何百万年という途方にくれるような歳月を経て、環境に適応しながら人類は「進化」してきました。

改めてここで考えたいのが、我々人類はどうして二足歩行をする必要があったのか、ということです。

ハーバード大学の人類学教授であるダニエル・E・リーバーマンの著書『人体600万年史』によると、ヒトが二足歩行になった理由の一つに、気候変動を挙げています。引用要約するとこうです。──地球は氷河期に向かって寒冷化が進みつつある中で住処であった熱帯雨林は徐々に縮小していった。好物の熟した果実は以前ほど豊富でなくなり、あちこちに分散し、しかも一定の季節しかとれなくなってゆく。

二足で立ち上がることができれば、より高い所の果実をかき集めることが容易になるだけでなく遠方へでかけることも、必要なもの(道具)を手で持って移動することも可能になり、移動時のエネルギーも節約できると考えた。チンパンジーやゴリラのようなナックル歩行(地上に手の指を折り曲げて中節の背側を地面につけて歩く四つ足歩行)は、エネルギーを消耗させるからだ。また、二足歩行をすることにより下肢が機能的にも形態的にも発達していく。──という、「二足歩行は自然環境の変化に対する、まさに適応の産物」というものでした。このように築き上げた現代生活を獲得した一方で、病も含めた負の遺産も甘んじて受け入れなければならなくなりました。

これは進化的トレードオフ(二律背反、取引と妥協)と言います。私はこの負の遺産こそが高齢者の慢性疾患に深く結びついていると考えます。

チンパンジーは肩こり知らず

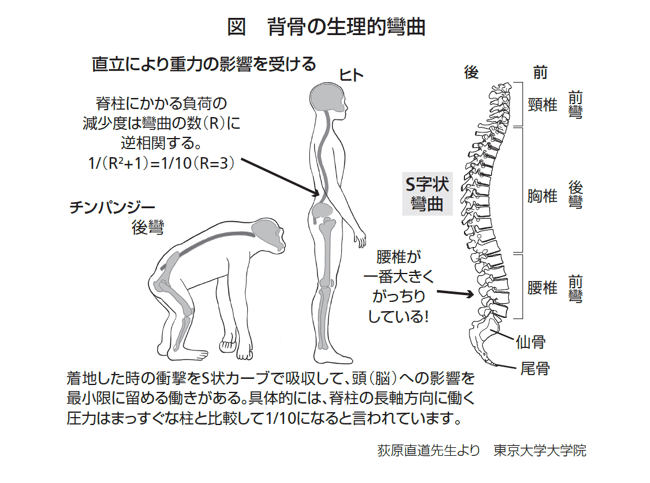

ヒトは二足歩行を獲得したことにより、脊柱の機能を重力に逆らって体を支える機能へと大きく進化させてきました。

チンパンジーはヒトと違って、背骨が弓のように後ろに曲がっていて、このカーブは大きな弧を描くようになっています。これによって、体全体にかかる衝撃が分散されているのです。

しかしながらヒトの場合は、はっきりとしたS字構造です。背骨がS字のカーブを描いています。

頸椎部では重たい頭部を支えるために前方に彎曲しています。胸椎部では自然に後ろ側に彎曲しています。このS字カーブがあることで、体にかかる衝撃をうまく吸収・分散しています。

そして腰椎部でまた前彎しています。これにより体重分散や、バランスを保ったり、姿勢を正したりしています。このような3つの彎曲(厳密に言えば仙骨部にも後彎があり4つの彎曲)には、それぞれに重要な意味があります。

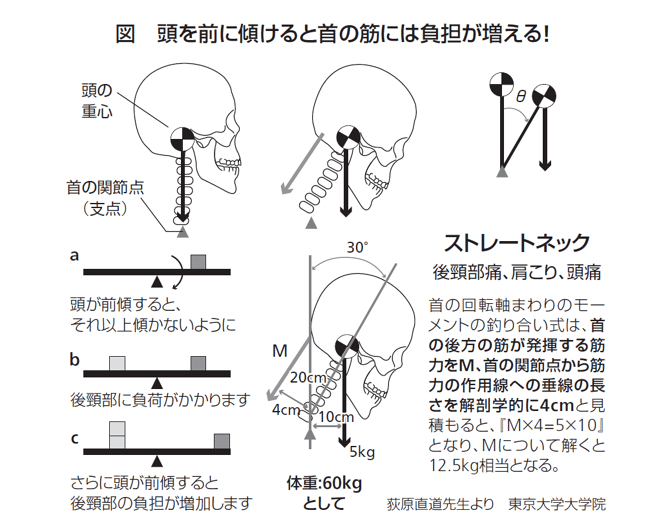

チンパンジーは行いませんが、我々はスマホを長時間見たりします。そうやって下を向く姿勢を長く続けると、頸椎の前彎がなくなって「ストレートネック」という状態になります。これにより頸椎にかかる荷重は、体重60㎏の人の場合2倍ほどになります。

頸部は前方に傾き、背骨全体のバランスが崩れることになります。頸部後方の筋は引っ張られて緊張が強くなり、後頸部痛、肩こり、頭痛などが起こる原因となり、さらに肩部の関節の動きも抑制されます。

頭の位置を保持するために、頸部前方の筋の緊張も高まってしまうのです。スマホをはじめとして、下を向く姿勢をするだけで、これだけの体への負担が増えるのです。

逆に四つ足歩行が基本で、背骨全体が後方(背側)へ彎曲しているチンパンジーはどうでしょうか。直接聞いたわけではありませんが、チンパンジーは「肩こり」知らずなのは間違いないと思います。

次に腰椎から骨盤に目を向けます。

ヒトは完全に後肢の二足だけで移動可能にするために、四つ足の状態から体を直立させようとして、後方に引き起こす背筋群と臀筋群を発達させ、骨盤の上にある腰椎部は前方に彎曲するようになりました。

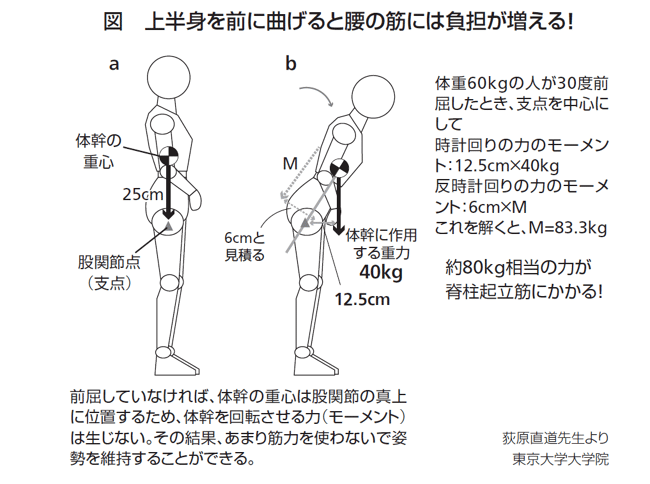

腰を30度曲げますと、体重60㎏の人では背筋には約80㎏の負荷がかかります。中腰で作業するのがいかに体に悪いのかがわかるかと思います。

このようにヒトは二足歩行に適した構造に発達してきましたが、実はまだ後肢だけの直立に適応しきっていない不合理な構造なのです。

すなわち骨盤が前方に倒れ、骨盤に近い腰椎に上半身の体重が集中するという不安定な状態になっています。これが腰痛を引き起こす一つの原因ではないかと考えられています。

さらに、四つ足から二足(後肢)で立ち上がることにより、後肢には倍の重量負荷が加わるようになってしまいました。

その結果、股関節や膝関節に負荷が生じて、高齢者でよく見られる変形性股関節症や変形性膝関節症が起こるのです。

背筋を上手に使って腰痛対策

もう一つ。ヒトはなぜ腰痛になるのか。これにも進化の過程が関わっているのでお話ししたいと思います。

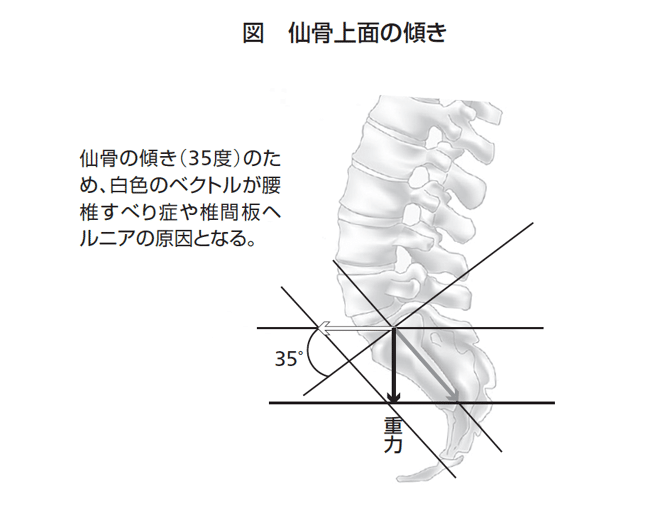

もしもヒトが完全に直立状態になりきっていたならば、骨盤の上面はより水平で、その上に垂直に脊柱が立ち、体重が脊椎に対して垂直にかかるのが合理的なはずです。

しかし仙骨(腰椎の下に位置する背骨の一部)は、35度の傾きを残したままです。それゆえ、上半身を保持する脊柱が常に前方へすべり落ちるような力(剪断力)が働いています。

腰椎には骨と骨との間にクッションとなる椎間板がありますが、ここに負担がかかると本来の位置からずれてしまい、椎間板ヘルニアや腰椎すべり症を引き起こしてしまいます。

要するに、肩こりだけでなく、腰痛も進化の宿命です。これは進化の途中であることに関連づいています。

腰痛対策で大切なのは、背筋を上手に使って、重力に対して脊椎を体の中心位置に置く正しい姿勢でいることです。

骨盤の上に体をのせる姿勢が良いと聞いたことがありませんか? まさしくそれです。

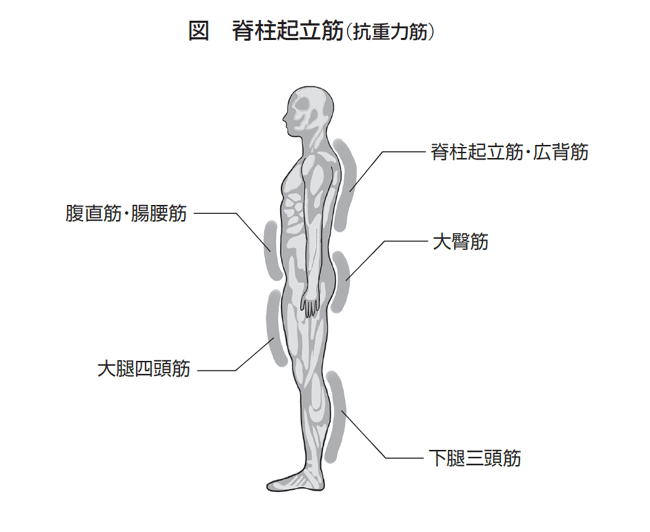

姿勢を保持するために必要な筋肉は、「膝を伸ばす大腿前の大腿四頭筋」、「膝を曲げる下腿後ろの下腿三頭筋」、「大腿を後方に振る働きをする大臀筋」、「上体を支える腹筋群と背筋群」です。

旭川医科大学の竹光義治先生の研究によりますと、脊柱起立筋は腰椎のレベルで伸ばす伸筋力(E)ならびに曲げる屈筋力(F)はともに30歳代前半がピークであり、かつEはFに比べて30〜50%大きく(E/F〉〉1.0)、加齢とともに相対的にも、絶対的にも低下し、E/Fは1.0に近づくとのことです。

これらの筋肉は重力に対して立位の姿勢を維持する働きをすることから「抗重力筋」もしくは「姿勢維持筋」とも呼ばれます。

脊柱起立筋は、日常生活で常に働いている筋肉ですが、これが衰えてしまうと重力に対して正しく姿勢を保持することが難しくなります。そのため高齢者の姿勢保持に非常に重要な筋肉です。我々は立っているだけで大変なエネルギーを使っているのです。

高齢になったら、この脊柱起立筋を鍛えることが、大切なのです。

骨密度の低下した高齢の女性が尻餅をついただけで、脊椎の圧迫骨折を起こすということがよくあります。多く骨折が見られる箇所は、胸椎の中ほどから腰椎にかけての部分です。本来は彎曲しているべき腰のところが、高齢になると逆に前彎が消失してしまい、そのために背中や腰に負荷がかかることも理由の一つだとされています。

* * *

老いに負けず、最期まで自立して生きる方法について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『自然治癒力を引き出す 老化も病も予防できる』をお読みください。

自然治癒力を引き出すの記事をもっと読む

自然治癒力を引き出す

がん、認知症、寝たきりは予防できる――。その鍵は、人間に本来備わる自然治癒力を引き出し、老化や病を遠ざける“統合医療”にある。年のせいと諦めていた不調であっても、改善が期待できる新しい医療のかたちだ。その可能性を追究し続け、東洋医学や民間療法までも実践と検証を重ねてきた外科医が、健康寿命を延ばす日常ケアを具体的に解説。たとえば、頭も体も使う園芸療法、誤嚥を防ぐ咀嚼トレーニング、心を整える瞑想法など、毎日の習慣に取り入れやすいものばかりだ。最期まで自分の足で歩き、自宅で充実した日々を過ごしたい人、必読の一冊。