ハリウッドにて制作が決定している『SHOGUN 将軍』シーズン2。新キャストとして、Snow Man・目黒蓮さん、水川あさみさん、

シーズン1にひきつづき、

* * *

主君をあっさり見限る戦国時代の武士たち

ここまで、思想と信仰という精神的な領域に着目しながら、戦国時代の武士たちの実像を紹介してきました。これまで一般的に理解されてきた江戸時代的な武士像とは異なる姿が浮かび上がってきたのではないでしょうか。

本章では、その輪郭をいっそう際立たせるため、戦国時代の人々の数々のエピソードを通じて、当時のリアルな主従関係と忠義のあり方を解説します。

すでに述べたように、社会そのものが流動的であった戦国時代には、武家の主従関係も不安定なものでした。端的にいえば、江戸時代のような「終身雇用制度」は存在しなかったのです。

当時の武士たちは、仕える甲斐がないと判断すれば、あっさりと見限って新たな主君を求めました。たとえ主君の命令でも、納得ができなければ聞き入れることはなく、みずからの信念に忠実であろうとしました。そして、自分のほうがすぐれていると思えば、隙を見て、主君の寝首を搔くこともためらいませんでした。

まずは、戦国時代の主従関係を象徴するような事件を紹介しましょう。

これは天文一九(一五五〇)年二月に発生した豊後の大友家におけるお家騒動で、俗に「二階崩れの変」と呼ばれています。主に典拠としたのは、江戸初期に成立した「大友記」という歴史書です。

主君一家を斬り殺した家老たちの忠義

大友義鑑は、源頼朝から豊後守護に任ぜられた大友家初代の能直から数えて二〇代目の当主であった。

義鑑には三人の男子がいたが、長男の義鎮(のちの宗麟)ではなく、後妻に入った御簾中(正妻)の子である末子の塩市丸を可愛がっており、いずれは家督を譲ろうと考えていた。日ごろから、義鑑が長男の義鎮と顔を合わせる機会はほとんどなく、御簾中も義鎮を嫌っていた。高貴な家庭から身分の卑しい家庭まで、世間を見渡しても、これほど継母と継子の仲が険悪な例はほかになかったであろう。

塩市丸を大友家の跡継ぎに据えることを強く願っていた御簾中は、日夜、義鎮をいかに失脚させるかということに頭を悩ませており、家老の入田親誠を頼りにしていた。そうした期待を理解していた親誠も御簾中の願いをかなえるべく奉公に励んだため、彼は義鑑の信頼も得て、やがて大友家の舵取りを任されるようになった。

あるとき、義鑑は親誠を呼び出し、こう尋ねた。

「義鎮については、私にも何かと考えるところがある。いっそ塩市丸に家督を譲ろうと思うのだが、そなたはどう思う」

すると、親誠は居住まいを正して、こう答えた。

「まことに恐れ多いことながら、ご兄弟のなかでも塩市丸様は並外れてすぐれた素質をおもちかと存じます。家中の者どもも、みな塩市丸様は親世公の生まれ変わりに違いないと褒め称えております」

この言葉に、義鑑はたいそう喜んだという。親世とは、南北朝時代に活躍し、室町幕府から高い評価を受けた大友家一〇代目の当主である。

それからしばらく経ったころ、義鑑は義鎮を招き、

「たまには湯治にでも出かけてみてはどうか」

と、当面、別府に滞在することを勧めた。義鎮は、普段は面会すら求めない父の言葉を怪訝に感じたが、おとなしく勧めに従い、別府へ出かけた。その様子を見届けた義鑑は、主だった家老たちを呼び出した。集められたのは、斎藤播磨守、小佐井大和守、津久見美作守、田口玄蕃允の四名である。

家老たちが神妙に控えていると、姿をあらわした義鑑は、かねて考えていた塩市丸を跡継ぎとする意向を明かした。一様に驚いた四名は、口々に再考を願い出た。

「ご長男を差し置いてのご相続は、家中の理解を得られますまい。騒動のもととなりますので、どうかお考え直しください」

家老たちは、懸命な思いで言上した。しかし、彼らの言葉を苦々しい思いで聞いていた義鑑は、ひと言も発することなく席を立った。

その日の暮に、義鑑は再び四名を召し出した。不審に感じた津久見美作守と田口玄蕃允は病を理由に応じなかったが、呼び出しに応じて大友館へ出向いた斎藤播磨守と小佐井大和守は義鑑の近習の者に襲われ、大門のそばで誅殺された。

その一報が届くと、身の危険を感じた津久見美作守と田口玄蕃允は腹を決め、素早く行動に移した。

大友館に駆けつけた両名は裏門から入り、二階の間に顔を出した。

「しばらく塩市丸様にはお目にかかっていないが、ずいぶん成長なさったであろう。少しの間でよいので、お目通りをたまわりたい」

そう言いながら奥の高間に足を踏み入れた津久見美作守は、そこに塩市丸の姿を見つけると、一刀のもとに斬り殺した。続いて、そばにいた御簾中を殺害し、御簾中に仕える者たちもすべて斬り殺してしまった。

さらに、田口玄蕃允は二階の間を過ぎて居間へ向かい、上段にいた義鑑に斬りかかった。そして、近習たちも斬り伏せたが、間もなく変事を察した側近たちが駆けつけ、両名は斬り殺された。

義鑑は即死こそまぬがれたものの、そのときの深手がもとで、数日以内に亡くなった。まことに悲しい出来事であった。

家臣の忠節に感謝する武将たちの真意

少年と女性を含む多くの家中の者が犠牲となった二階崩れの変は、たいへん凄惨な事件ですが、家督相続をめぐる同様の内紛は、当時、各地の大名家で頻発していました。戦国時代の武家社会では、必ずしも主君の意思決定に絶対的な効力が認められていたわけではなかったことが、その理由の一つです。

江戸時代に成立した儒教的な君臣関係とは異なり、戦国時代の主君と家臣はより感情的な要素で結びついていました。やや踏み込んだ言い方をすれば、それぞれに立場は異なるものの、互いが相手の人格を認め、尊重しあうことで主従関係が成り立っていたのです。それは一種の個人主義と考えてよいでしょう。

したがって、たとえ主君が定めた方針であっても、賛同できなければ諫言をためらわない武士も少なくありませんでした。また、ときには実力に訴えて不同意を表明する場面さえあったのです。二階崩れの変が伝えるように、戦国時代の忠義とは主君に対する盲従を意味するものではありませんでした。

実際、戦国武将たちの書状には、家臣の忠節に対して主君が感謝の気持ちを伝えたり、さらなる忠節を求めたりする表現がよくみられます。こうした家臣への気遣いを示す表現は不安定な君臣の間柄の再確認を求めているようでもあり、当時の主従関係がはらんでいた緊張感をよくあらわしています。忠義とは、当然の責務ではなかったのです。

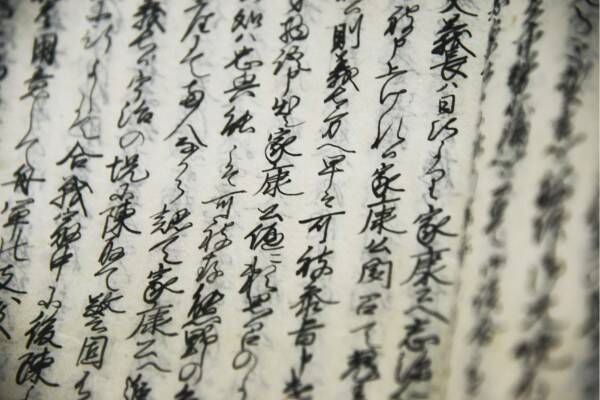

たとえば、因幡の山名豊国に宛てた天正六(一五七八)年正月一九日付の織田信長の朱印状では、豊国から黄金が届いたことを喜んでいると伝えたうえで、今後、織田軍が山陰に出兵する際には忠節を尽くすように求めています(早稲田大学図書館蔵)。

また、同じく信長が亀井茲矩に宛てた天正九年九月七日付の朱印状では、羽柴秀吉の与力として毛利家との戦いに参加している茲矩の活躍を「抽忠節之段(忠節を抽んずるの段)」として褒め称えています(国立歴史民俗博物館蔵)。

一方、秀吉が村上水軍の村上武吉に宛てた天正一〇(一五八二)年四月一九日付の書状では、瀬戸内海の制海権をにぎっていた武吉に対して「分別をもって忠義を尽くすことが肝要である」と書き送っています(山口県文書館蔵)。備中で毛利方の諸城を攻略していた秀吉が、抜かりなく調略に努めていた様子がうかがえます。

興味深いところでは、永禄年間(一五五八年から七〇年)以前のものと思われる七月二三日付の細川晴元の松浦肥前守宛書状に「忠節の輩を聞いていない」として、戦功を立てた者の名前を報告するように求めた記述があります。宛名の「松浦肥前守」という人物はおそらく和泉国の武将であると思われます。書状が出された背景などはよくわかっていませんが、家臣の忠節を見落すまいとする晴元の姿からは、望ましい主従関係を維持するうえで、主君側にも注意深い気配りが求められていた様子が察せられます(松浦史料博物館蔵)。

* * *

戦国武士の死に対する覚悟と美学について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『戦国武家の死生観』をお読みください。

戦国武家の死生観の記事をもっと読む

戦国武家の死生観

エミー賞「SHOGUN 将軍」

時代考証家・衝撃の一冊

戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。