開戦、退位、戦争責任、憲法、日米安保……昭和天皇は「本音」ではどう思っていたのか? 天皇の肉声を側近がリアルタイムで記した記録が、近年立て続けに公開されました。それらを丹念に読みといた、北野隆一さん『側近が見た昭和史 天皇の言動でたどる昭和史』から「はじめに」をお届けします。

「それによって皇統が守れるか」が判断基準

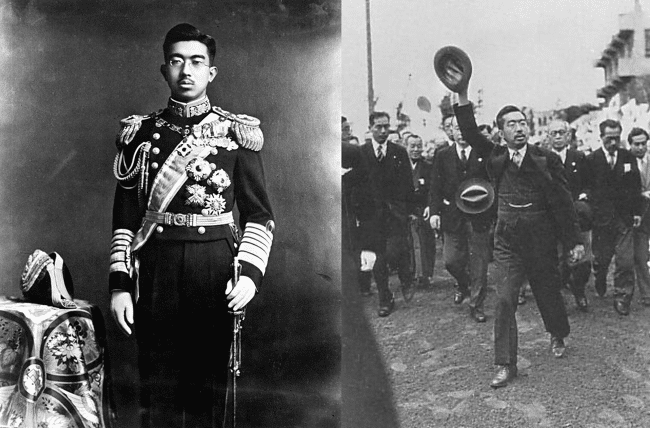

昭和天皇は、平和を愛したのか、好戦的だったのか。そんな重要な問いかけをしたのは、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校のハーバート・ビックス名誉教授だった。二〇〇〇(平成一二)年に出版し、日本語版が〇二年に講談社から刊行された伝記『昭和天皇』(一頁)の「日本の読者へ」と題したまえがきで、ビックスはこう論じている。

「この伝記で取り上げた昭和天皇は、受け身の立憲君主(りっけんくんしゅ)でも、日本きっての平和主義者・反軍国主義者でもなかった。それどころか天皇は、昭和時代に起きた重要な政治的・軍事的事件の多くに積極的に関わり、指導的役割を果たした。その指導性の独特な発揮の仕方は、『独裁者』か『傀儡(かいらい)』か、『主謀者』か『単なる飾り』かという単純な二分法では理解できない」

天皇の戦争への関与や、戦争責任の有無をめぐる議論は、私が新聞記者として皇室を取材するようになった〇〇年以降、ずっと頭の片隅にあり続けた。もやもやした問いに対する答えが、私のなかで一つの像を結び始めたのは一四年夏。宮内庁書陵部が編修し同年九月に公表した「昭和天皇実録」の読み解きをめぐって、ノンフィクション作家の保阪正康(ほさかまさやす)の分析を聞いたのがきっかけだった。

「昭和天皇は好戦主義者でも和平主義者でもなく、皇統(こうとう)の維持が基本的な立場だったと考えています。できれば戦いたくはないが、皇位(こうい)のため必要なら戦争もするし、平和なほうが皇位を守れるなら平和を選択するということです。

四一(昭和一六)年の対米開戦に至る過程で、天皇が初めは『戦争は嫌だ』と消極的だったのに、しだいに開戦を受け入れていくのは軍事指導者が執拗に『戦わなければ国は存立しない、皇位を守れない』と説得したからでしょう。(略)嫌だ嫌だと考えながらも、戦争を決断せざるを得ない立場になっていくことがわかる。

敗戦後の退位論については、(略)本人はもともと最初から退位するつもりはなく、どんな時代になっても皇統を守り抜く強い信念があったと思います。皇統を守るため戦争をしたが、とんでもない間違いであったから、これからは平和で生きるしかないという確信。『戦争か平和か』という二元論的な分け方ではなく、そのときそのときの選択肢だったと思います」

(「天皇の戦争責任をめぐって」朝日新聞出版「週刊朝日」二〇一四年一〇月一七日号三〇~三二頁)

天皇の皇位、それを「万世一系(ばんせいいっけい)」で次の代に引き継いでいく皇統。その維持こそが天皇として最も重要な務めであり、戦争をするか平和を守るかについても、「それによって皇統が守れるか」が判断基準となってきた――というのだ。

この基準で考えるならば、平成の明仁(あきひと)天皇が在位中、日本国憲法を守ると明言しつつ、皇居内にある宮中三殿(きゅうちゅうさんでん)で皇室神道上の祭主(さいしゅ)として宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)にも熱心に取り組んでいたことの理由が腑(ふ)に落ちてくる。

憲法第一条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基(もとづ)く」とある。象徴天皇制が国民主権にもとづくものであることをうたう条文だ。

明仁天皇が美智子(みちこ)皇后とともに、災害被災者を見舞い、戦没者慰霊の旅を続けたのも、それが憲法上の「日本国民統合の象徴」としての役割を果たすことになるとの考えからだといえる。

そのことを言明したのが、二〇一六年八月八日に発表された、退位の意思をにじませたビデオメッセージ「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」だった。

その「おことば」では「国民のために祈る」こともまた天皇の務めだと説明されており、宮中祭祀もそこに含まれると考えられる。ただ、宮中祭祀は憲法上、グレーゾーンにある。戦後、憲法に政教分離規定が設けられた背景として、戦前の国家神道が天皇を現人神(あらひとがみ)とすることにより大日本帝国憲法(明治憲法)下の天皇主権や軍国主義の精神的支柱となったことへの反省がある。

宮中祭祀をつかさどる「掌典職」(しょうてんしょく)は、戦前は宮内省(くないしょう)の一部門、つまり国家機関であり、儀式を行う職員の掌典らは政府の官職だった。戦後の宮内庁にも庁舎内に「掌典職」の部屋はあるが、国家機関ではなく内廷(ないてい)組織となり、掌典は天皇家が内廷費という私費で雇う私的使用人という位置づけとなっている。

憲法を守り象徴としての務めを果たすことと、宮中祭祀にも熱心に取り組むことは、一見矛盾するようだが、保阪が言う「皇統の維持が基本的な立場」だと考えれば、納得がいく。どちらも皇位を守り、皇統を維持するために大切な務めだと、天皇が考えてきたということだ。

この一〇年で解像度が増した昭和天皇像

記者は現在、目の前で動いている事象について、何がニュースかを判断し、いち早く記事として届けるのが仕事だ。過去の歴史を追うことは記者の仕事なのか、という問いかけもあるだろう。ただこの間、皇室の取材を続けてきた私にとっては、とくに昭和天皇の言動を記録した歴史的な資料が近年になって相次いで公表されてきたことにより、「歴史もまたニュースだ」と実感する瞬間が何度もあった。

新資料はたいてい、NHKや読売新聞、共同通信など、他社によって独自に報道され、つまりは業界用語でいうと「抜かれる」ことによってその存在が明らかになることが多かった。それぞれが皇室や側近の職員、その家族などに対して研究者や記者、編集者らが時間をかけて信頼関係を築き、粘り強く交渉することで日記をはじめとした未公開記録を表に出すことへの承諾を得てきた積み重ねといえる。

歴史は、数多くの資料を多角的に参照し合うことで、その解像度が増す。これまでの通説がひっくり返るような新発見がなされる場合もあり得るものの、たいていは、ピントがぼけてぼんやりしていた像が、新資料の出現により、しだいに精細な映像となって隅々まで見渡せるようになってくる場合が多い。

本書は、日本近現代の歴史研究者たちが、とくに天皇や側近、宮中勢力に関する歴史資料を探しだし、それを世に出して意味づけしてきた研究成果を、できるだけわかりやすく紹介することを主な目的としている。とくに「昭和天皇実録」が発表されて以降のこの一〇年ほどの間に公表された新資料によって、昭和天皇や戦争の時代についての解像度がどのように増したかを、伝えていきたい。

原則として敬称は略したが、あえてつけた箇所もある。日記や資料の原文部分はゴチック表記で強調した。読みやすさを重視し、資料原文のかな表記はカタカナをひらがなにするなど、多くの箇所で現代式に改め、ルビもできるだけ多くふった。原文の記述を要約し、意訳したところもある。一方で、歴史的かなづかいのままでも読みにくくないと判断し、そのまま表記したところもある。読みやすさを重視し、用語の説明もできるだけ本文のなかで行い、欄外の注釈は、つけないことにした。

側近が見た昭和天皇の記事をもっと読む

側近が見た昭和天皇

開戦、退位、戦争責任、憲法、日米安保……戦前・戦後の重要局面で、昭和天皇は本当は何を思い、何をしたかったのか。昭和11年から19年まで侍従長を務めた百武三郎による「百武三郎日記」や、昭和23年から28年まで宮内府・宮内庁長官を務めた田島道治による「拝謁記」など、近年立て続けに公開された天皇の側近による記録には、天皇の肉声がリアルタイムで綴られている。これら新史料を丹念に読み解き、人間・昭和天皇の知られざる姿に迫る、もうひとつの昭和史。

- バックナンバー