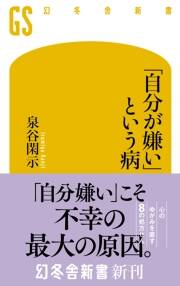

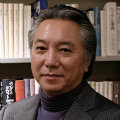

薬に頼らない独自の精神療法で、数多くのクライアントと対峙してきた精神科医の泉谷閑示氏。最新刊『「自分が嫌い」という病』は、「自分を好きになれない」「自分に自信が持てない」という問題に真正面から向き合った1冊です。親子関係のゆがみからロゴスなき人間の問題、愛と欲望の違いなどを紐解きながら、「自分を愛する」ことを取り戻す道筋を示しています。本書から抜粋してご紹介していきます。

* * *

大地を覆っている「雲」を取り除く

ここまで述べてきたことからも分かるように、よく巷で言われている「自分を愛することが大切だ」ということについては何の異論もありませんが、これが、わずかな表現の違いではあるものの「自分を愛するようにしましょう」という言い方をされてしまうと、私たちはとても間違った方向に導かれてしまうことになります。

つまり、何か特別な「自分を愛する」ようなことをやり始めなければならないと考えてしまい、「頑張った自分を褒めてあげましょう」とか「自分の好きなところを見つけてみましょう」等々、よくある浅薄な自己啓発に陥ってしまうのです。

こういったものは、単に長続きしないだけでなく、「愛」そのものを間違って捉えることにもつながってしまいます。これらは裏返して言えば、「頑張っていない自分は愛せない」「自分の好きと思えない部分は愛せない」ということなので、どこまでいっても自分に条件を課す「欲望」を促進するだけに終わってしまうのです。

前述のように、自分を愛せない状態にある人は、せっかく自分の中に自分を十分に愛せる太陽があるにもかかわらず、分厚い雲に遮られて大地が冷え込んでいるのですから、無理やりに取って付けたような「愛する」を作為的にする必要はなく、ただこの分厚い雲を退けるだけでよいのです。

それでは、この雲を退けるためには、いったいどうすればよいのでしょうか。それにはまず、この雲ができてしまった由来を正しく認識することが欠かせません。雲ができてしまう主な原因やカラクリは、第1章までで説明してきた通りです。しかし、そのようなことをはっきりと認識していく作業には、さまざまな困難がつきまといます。

親への気持ちについての道徳的な束縛

その困難の代表的なものとして、親に対する気持ちに関する道徳的な束縛があります。

実際の精神療法の面接においても、この作業を進めていく中で、「自分を育ててくれた親のことを悪く思いたくない」「親から十分に愛されなかったなんて認めてしまったら、自分のこれまでを全否定することになってしまいそうで怖い」「親には感謝すべきであって、批判なんてすべきではない」「親を嫌いになりたくない」「いつの日か親に愛してもらえるかもしれないという希望を捨てたくない」などの気持ちが生じて、作業を進めることが困難になることも珍しくありません。

このような心理的抵抗は、親を愛する気持ちや親への愛着から生ずるものと、儒教的道徳観などが入り混じったものから生ずるものがあります。しかし、この抵抗のところで引き返してしまうと、自分を愛せなくなった原因である「分厚い雲」の正体を明らかにできないままになってしまいます。

そこで、このような抵抗が生じてくる奥底に存在している幾つかの思い込みを、丁寧に見直していく必要があります。

人は他の動物と同様に、自分を産みケアしてくれる親という存在を信頼して生まれてきます。もちろん幼いうちは、まだ親という存在を対象化できておらず、空気のように当たり前に思っているだけで、「信頼」とか「愛している」といった概念すらありません。

しかし、後々の問題を考える上で、ここではあえてこういう表現で言わざるを得ないのですが、子どもは無条件に親を「信頼」し、「愛している」状態で生まれてくるわけです。そして自分が親を愛しているのと同じく、無条件で親から愛してもらえるはずだとも思っているのです。

しかしながら、実際には、この相思相愛の想定に反するような事態が、どうしてもさまざまに起こってきます。前にも述べたように、親を神のように見ている限り、その関係の不調和は、すべて自分の至らなさによるものとして子ども側が吸収してしまうことになります。

そして、「親を愛している」感情はそのまま温存されながらも、徐々に親の問題点が分かるようになり、もはや親は神ではないことが認識されるようになっていきます。しかしながら、「親を愛している」という生まれた時から持っている基本的な感情は、奥深いところに温存されたままなので、批判的に見ることも中途半端になり、曖昧な認識にとどまってしまうことが多いのです。

まずは、「親を愛している」ということと、親を神格化したり、親の問題点に目をつぶるのは決して同じではないと理解しなければなりません。思春期以降になれば、もはや親が神ではなく不完全な人間に過ぎないことは認識できているはずなのですが、これが必ずしも十分でない場合が少なくありません。

その背景には、自分の親にもし欠けているところや未熟なところがあるとしたら、その子どもである自分にも同様の問題があることになってしまう、といった怖れが潜んでいるのかもしれません。

確かにある程度は、親から子に遺伝的に継承されるところはありますが、それが精神的な領域において、決してすべてに及んでいるようなことはないと知っておく必要があるでしょう。

親から子に受け継がれている精神的性質は、皆さんが思っているよりもかなり限定的なものにとどまっているものです。しかも、それは「性格」といった次元で継承されるのではなく、あくまでその素材である「資質」レベルのものです。

この「資質」自体には、優劣や良し悪しはありません。一方の「性格」とは、生来の「資質」が養育環境やその人の歴史の下で固有に形作られていくものを指します。ですから資質が似通っていたとしても、それをどう磨き発展させていくかによって、性格というレベルでの表れ方はかなり異なってきます。

つまり「性格」というものは、生来のマテリアルである「資質」が、その人の歴史の中でどのように発展したり変形したりしたかによって形成されるものなのです。よく、「性格は変えられない」という思い込みを持っている方がありますが、これは正しくは「資質は変えられない」と言うべきであって、「性格」は、いくらでも後天的に変え得る余地があるのです。

「自分が嫌い」という病

「自分嫌い」こそ不幸の最大の原因。「自分を好きになれない」と悩むすべての人に贈る、自身を持って生きられるヒントが詰まった1冊。