日本の大手弁護士事務所を辞め、世界放浪の旅へ。これまで訪れた国は133カ国、目的の一つは「裁判傍聴」。そんな唯一無二の旅を続ける弁護士・原口侑子さんの連載「続・ぶらり世界裁判放浪記」をお届けします。本日の目的地は、アフリカ大陸の西に浮かぶ島国・カーボベルデ、後編です。(前編はこちら)

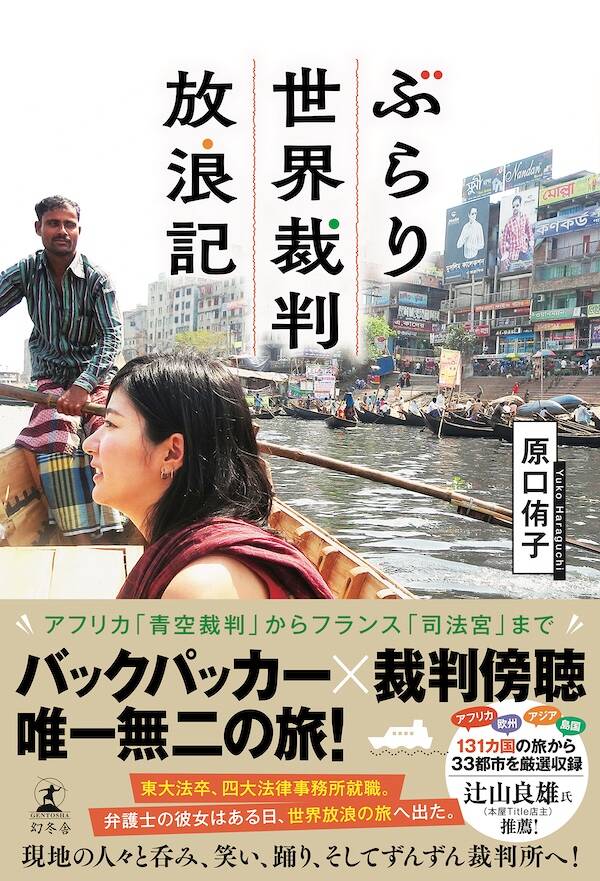

これまでの旅をまとめた書籍『ぶらり世界裁判放浪記』(小社刊)も発売中です。

* * *

まあそんなこんなで4代目大統領のフォンセカ閣下は法律家は大事な仕事だというようなことを切々と説き、ポルトガル語を学びなさいと言い、最後はミンデロの町を楽しみなさいと正論でしめて、ハグをした。

その間私は、人口50万人の国で首相に会う確率も50万分の一なのだからこれはよくあることなのかもしれんな、などとぼんやりと考えていた。

調べたところによると、元大統領の妻(元ファーストレディー)はアフリカ南部のモザンビーク(こちらも旧ポルトガル領)出身の弁護士で、カーボベルデ初の女性弁護士会会長だそうだ。

つまり閣下ご夫妻はアフリカの南東部と西部という1万km離れた場所で生まれ、しかし同じ法律と同じポルトガル語を使って会話をしていたのだった。

植民地支配の中でアフリカの国々が「本国」の法律を継受していた(transplant)ということはそのときの私には遠い話だった。日本が明治時代にフランスやドイツの法律を「輸入」したのも「継受(transplant)」と呼ばれることがあると、学ぶのはずっと後になってからだった。国境で外延を決められているわけではない民族のルールについて学ぶのも、もっと後になってからだった。

ポルトガル語がカーボベルデでもブラジルでも使われていることには違和感を抱いていなかったのに、どうして法律の原型を共有していることがピンとこないのだろう。私は不思議に思っていた。法律は目に見えないし、言語のように地元に根付いていないから? 言葉みたいにいろいろな人の手あかに染まっていったら、目に見えるようになるのだろうか。目に見えるようになるころには、それももともと発祥の場所のものではなく、「クレオール」と呼ばれるようになるのか。大西洋に浮かぶ島で――太平洋に浮かぶ島でも――法律はいつから、「その場所のもの」なのだろうか。

*

アイス屋のおじさんは踊りに行った。閣下はまた別のジモ友と雑談している。私も踊りに行くことにした。閣下に会釈し、ステージに目を向けると、歌手が目を閉じてモルナを歌い上げていた。

土曜の夜中にその大箱はそわそわしていたけれど、歌い手はそのせわしなさを吸い込んで、ステージまわりにひらひらとうごめくリズムを手に取り、静かにチューニングしてから声に乗せた。彼女のいる場所だけ引力が強まっていて、私も数秒間、催眠術にかけられたように、その世界の中にとらわれた。

「カーボベルデの島々を船で渡りたい!」

踊り疲れ、延々と飲みながら地元の人たちにそう話してみると、ミンデロのカーボベルデ人たちは笑いながら首を振った。

「無理無理。この島と隣の島以外、カーボベルデの9島はほとんど行き来がないんだよ。強い海流もあるからね」

「え、そうなの? 日本も島国だけど、どこへでも船で渡っているよ」

「日本人は船酔いが怖くないのか? 俺たちカーボベルデ人は船酔いが恐いのさ」

強い海流が流れており、島の間には目に見えない「風の境目」があるのだとこの島の人々は言った。だからミンデロから240㎞のサル島へも船で渡らない。

「日本人だって船酔いするよ。するはず……」

大西洋に浮かぶカーボベルデ群島の面積はおよそ4000㎢、「風上」のバルラヴェント諸島と「風下」のソタヴェント諸に分かれており、それぞれの形成時期は異なる。

太平洋に目を向けると琉球諸島(奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島)は3500㎢と規模感は似ている。鹿児島から沖縄は約750㎞、沖縄本島から石垣島へは約400㎞。日本人も船酔いはするが、ぜんぜん船を使う。などと考えながら、結局私はこの音楽の島を飛行機で出て50分、サル島に渡った。同じ「風上」にあるバルラヴェント諸島だった。

サルは乾燥した不毛な火山島で、最近では塩の生産がふるわず観光島になっていた。ヨーロッパから来たヒッピー風ノマドたちがたくさん暮らしていたので私はカーボベルデまで来てピザを食った。モルナはどこにも流れておらず、ヨーロッパ出身者たちと一緒にビーチに繰り出すとボブマーリーが聞こえた。しっとりとした石畳のほの暗い路地は島を出た瞬間に消えたようだった。

この陽気な不毛の島で私はカーボベルデ旅を終えた。

* * *

その後、私は大西洋を渡って旅をつづけた。

ブラジルで3カ月を過ごし、ブラジル訛りのポルトガル語を一言、二言学んだ。

すぐには弁護士に戻らなかったが、それでも帰国して数年して結局戻った。思いがけず、もう引退された閣下の仰せの通りになっていた。それからさらに少しして、いま私は、国境を越えた「法の継受」を研究している。

今でもときどきモルナを聴く。ちょっと酔いそうなくらい哀愁漂うその調べに、船酔いするカーボベルデ人のこと、風の境を越えられないミンデロ人たちのことを思う。

続・ぶらり世界裁判放浪記

ある日、法律事務所を辞め、世界各国放浪の旅に出た原口弁護士。アジア・アフリカ・中南米・大洋州を中心に旅した国はなんと133カ国。その目的の一つが、各地での裁判傍聴でした。そんな唯一無二の旅を描いた『ぶらり世界裁判放浪記』の後も続く、彼女の旅をお届けします。

- バックナンバー

-

- チュニジアの公衆浴場「ハマス」へ〜お風呂...

- チュニジア・チュニス裁判所をのぞく午後、...

- 地中海・マルタの裁判所、そしてゴゾ島へ〜...

- 「地中海のヘソ」マルタで出会った裁判所と...

- "ディワン"のリズムと海風、アルジェリア...

- アルジェリア・サハラの村で知った1000...

- アフリカの島国カーボベルデで、音楽と法の...

- “モルナ"が響く美しい島国“カーボベルデ...

- トーゴのフェティッシュ・マーケットとは?...

- 「呪術」は裁判の代わりになるか?

- 「奴隷・黄金・象牙海岸」でつながったヒエ...

- 西アフリカの森に息づく王国の記憶

- 裁判は裁判所だけで起こっているわけではな...

- 黒魔術とコウモリの影~西アフリカ裁判旅

- スカーフと裁判と、オイルの海

- 森と川に抱かれた“スルタン”の国

- ︎文化ごった煮マレーシアで法廷散歩~ビー...

- マレーシア・クアラルンプールで裁判所と法...

- 「戦うことができない人たちが、こうやって...

- スクーターを駆ってバリ島の「宗教裁判所」...

- もっと見る