薬玉が、まさか、こんなに効果のある「開運アイテム」だったとは!

『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』で、薬玉の正しい知識を得ましょう!

* * *

薬玉は、恋にも効く㊙おまじないアイテム

次に、5月のとっておきのアイテム「くすだま」をご紹介します。

くすだま、というと、運動会や、開店祝いなどに登場する、割ることが前提の大きな球を連想しますよね。中に紙吹雪やふうせんが入っていて、そのなつかしさと祝祭感が私は大好きなのですが、じつはこのくすだま、「薬玉」と書きます。もともとは、薬の玉と呼ばれるもので、平安時代に貴族の間で流行った、おまじないアイテムなのです。

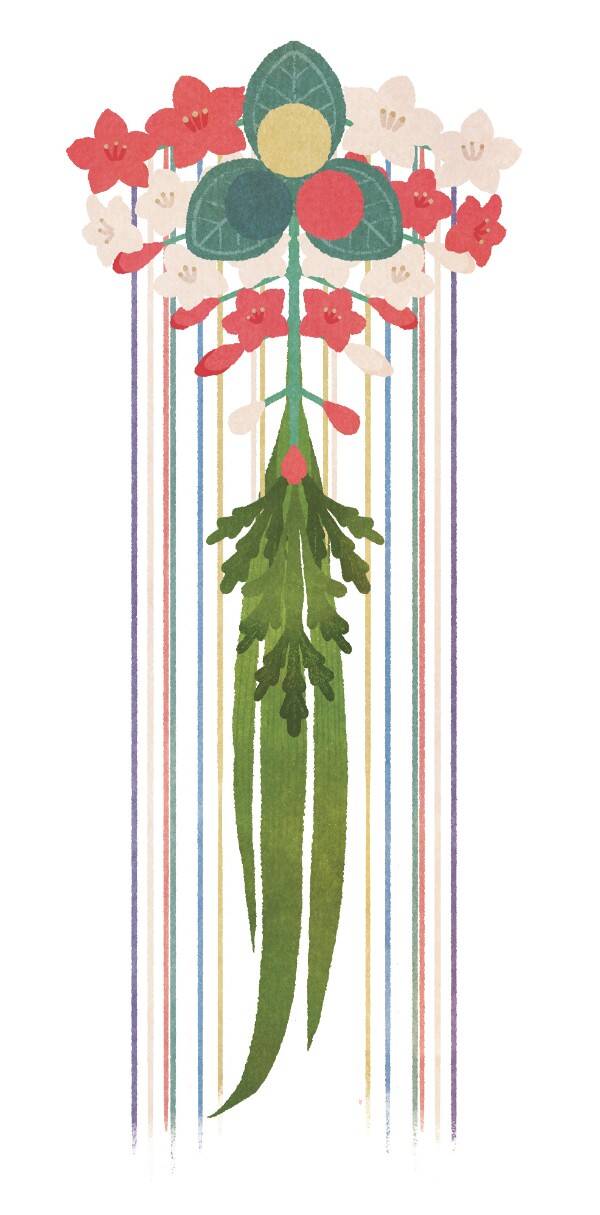

現代では下の絵のように折り紙で作ったりもしますが、平安時代の薬玉はすこし違います。

(イラスト:宮下 和)

麝香(ジャコウ)や丁子(チョウジ)などを錦の袋に入れて、祓いの力を持つヨモギや菖蒲を結び付け、赤青緑黄白の5色の糸を結んで垂らします。室内にかけたり、アクセサリーのように身につけたりして楽しむという、インテリア、あるいは邪気除けのおまじないもこめた開運グッズですね。貴族の間では薬玉を贈りあう風習もあったようです。きっと、今でいうバレンタインデーのチョコレートのような存在だったのでしょう。

(イラスト:宮下 和)

清少納言の「枕草子」「節(せち)は五月にしく月はなし」には、

空の気色(けしき)、曇りわたりたるに、中宮などには、縫殿より御薬玉とて、色々の糸を組み下げて参らせたれば、御帳たてたる母屋のはしらに、左右につけたり

とあります。宮中には、裁縫を担当する「縫殿(ぬいどの)寮」という部署がありました。中宮定子のために縫殿寮から献上された薬玉を、定子に仕える女房たちが室内の柱にかけた様子が書かれているのです。

また、紫式部の「源氏物語」第25帖「蛍」には、こんなくだりがあります。

薬玉など、えならぬさまにて、所々より多かり

光源氏が言い寄っている玉鬘(たまかずら)のもとに、「趣向をこらして美しく仕立てた薬玉が送られてきた」という意味です。薬玉は、相手への気遣いや美意識を表現する贈りものでしたから、玉鬘が光源氏以外からも人気の的であったことを表しているのです。

実は、私が昔のスタイルの「薬玉」を知ったのは、茶道のお稽古を通してでした。茶の湯の世界では、掛け軸に薬玉が描かれていたり、茶杓(ちゃしゃく)の銘(名前のこと)に「薬玉」という言葉を使ったりと、季節感をあらわすものとして、その概念が今に伝わっています。

現代にも、薬草を詰めた薬玉を、家庭や神社でお守りとしてぶらさげる風習があります。

玄関や軒下にかければ魔除けに、トイレにかければ女性特有の病気や家族の健康に効果があると言われます。

また、美しい玉が視界に入ることによる心の華やぎも、運気を呼び込むもとになります。

ただし、薬玉をぶらさげる期間は5月5日から9月9日の重陽の節句まで。以後は、袋のなかみが違う「茱萸嚢(ぐみぶくろ)」という袋にかけ替えます。

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る