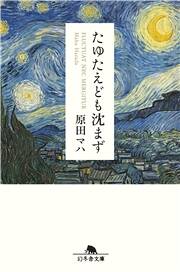

19世紀後半、栄華をきわめるパリの美術界。画商・林忠正は、助手の重吉とともに浮世絵を売り込んでいた。野心あふれる彼らの前に現れたのは、日本に憧れる無名画家・ゴッホと、兄を献身的に支える画商のテオ。その奇跡の出会いが「世界を変える一枚」を生む……。原田マハさんが贈るアート小説、『たゆたえども沈まず』。読むほどに引き込まれる物語の冒頭をご紹介します。

* * *

オーヴェール=シュル=オワーズ駅の前を通り過ぎ、なだらかな坂道を下っていく。川向こうの村、メリー=シュル=オワーズまでひと続きの道である。

午後七時、パリへの終電の時間まで一時間ほどあった。その日いちにち、終電まで村を散策して過ごそうと決めていたから、彼は残りの時間で川辺に行ってみようとオワーズ川へ向かった。

たくましい太陽の腕は、いまは幼子をやさしく撫でる手のひらに変わっていた。彼の住むラーレンもそうなのだが、この時期、北ヨーロッパでは日足が長く、なかなか日が暮れないのだ。湖にほど近い街ラーレンでは、短い夏を惜しむように、人々が夕方になっても水際に寝そべって日光浴をする。しかし、オワーズ川のほとりに人影はなかった。

セーヌ川の支流ながら、川幅もありたっぷりとした美しい川である。川沿いにはしたたるように木々の緑が生い茂り、水面すれすれにゆったりと枝葉を揺らして、みずみずしい姿を川に映している。

隣村へと渡る橋の真ん中まで来ると、彼は立ち止まった。

あい変わらず西風が強く吹いている。いちにちじゅう手に持っていた麻のジャケットをようやく着て、欄干に体をもたせかけると、風の吹くままに川下を眺めた。

ゆるやかに蛇行する川の彼方で、村落の赤い屋根が肩を寄せ合っている。オーヴェール側の川沿いの森では、ポプラ並木の先端が手招きをするようにゆらゆらと揺れている。彼はしばらく川辺の景色に視線を放っていたが、遠くで誰かに名前を呼ばれたかのように、ふと振り向いた。

川上の空は夕日を抱きしめてやわらかな茜色のヴェールを広げていた。絹のようになめらかな陽光を弾きながら、水面がさんざめいている。

彼は流れゆく川をみつめた。そして、そこでそうしようと決めていた手つきで、上着の内ポケットから一通の手紙を取り出した。青いインクでフランス語の文字が綴られている古びた手紙を。

一八九〇年一月十一日 パリ

親愛なるテオドルス

あなたの兄さんの絵を、いずれ必ず世界が認める日が訪れます。

強くなってください。私もこの街で、ジュウキチとともに闘っています。

あらん限りの友情を込めて

ハヤシ タダマサ

それは、彼が幼い頃に他界した父親の遺品の中にあった手紙だった。

しみだらけの紙面に、彼は長いこと視線を落としていた。確かめるように、何度もなんども、短い文章を追いかけた。

ふいに突風が正面から吹きつけた。またたくまに彼の手から手紙が奪われた。彼は息をのんで空を見上げた。

手紙は風に舞い上がり、上へ下へと運ばれていくと、川の真ん中にひらりと落ちた。

彼は欄干から身を乗り出して、手紙が流れていくのを見送った。

それは紙の舟になって、いつまでも沈まずに、たゆたいながら遠く離れていった。

一八八六年 一月十日 パリ 十区 オートヴィル通り

石畳の通りに、シルクハットとフロックコートを身に着け、大きな革の鞄を提げて、男がひとり、佇んでいる。

ちんまりと痩せた姿、撫でつけた黒髪とかたちを整えた黒い口ひげ、低い鼻と丸い頬。小さな目をしょぼしょぼさせて、その東洋人は、通りを挟んで向かい側にそびえたつ瀟洒なアパルトマンを見上げていた。

「ほら、そこのあんた、邪魔だよ。どいた、どいた!」

乱暴なフランス語の叫び声が飛んできたのと同時に、荷馬車が猛烈なスピードで男の目の前を通過した。男はとっさに身を翻したが、その拍子に勢いよくひっくり返ってしまった。ころころとシルクハットが転がって、石畳のくぼみにできた雨上がりの水たまりの中で止まった。

「っ……痛ってえ。なんだ、あの馬車。ひどいもんだな」

日本語でつぶやいた。往来する人たちが、じろじろと無遠慮なまなざしを自分に向かって投げてくるのがわかる。

男は立ち上がると、フロックコートの裾をはたいて、頭から帽子がなくなっていることに気がついた。

「帽子が落ちていましたわ、ムッシュウ」

背後から声をかけられ、振り向くと、深緑色のビロードのコートに身を包んだ年若い女性が、シルクハットを手に立っていた。

「あ、これは……」

と、日本語で言いかけて、男は、あわてて姿勢を正すと、

「メルシー・ボクー、マドモワゼル」

フランス語で礼を述べ、生真面目に一礼した。

女性は、にっこりと笑いかけて、シルクハットを手渡すと、ドレスの裾を揺らして行ってしまった。後ろ姿を見送っていると、片手で口を押さえ、背中がかすかに揺れているのがわかった。笑いを嚙み殺しているに違いなかった。

――やっぱり、笑われるのか。……東洋人というだけで。

男は、小さくため息をついた。

この国に到着した直後から、好奇の視線にさらされている気がした。馬車に乗ろうとすれば乗車拒否に遭い、投宿先では全額先払いだと言われる。食堂でも、カフェでも、こうして街なかを歩いていても、自分だけが浮いているのは間違いなかった。

――林さんの言う通り、フロックコートもシルクハットも、全部、フランスふうに仕立てて、日本からわざわざ持ってきたっていうのに。

この街で、自分が「異邦人」であることは、隠しようもないことなのだ。

来仏早々、心の中で嘆いている男の名前は加納重吉といった。

日本からの長い船旅を終え、マルセイユの港から汽車を乗り継いで、ついきのう、パリに入ったところである。

パリは、噂にたがわず、夢のように美しい街だった。

サン・ラザール駅から辻馬車に乗った重吉は、うわあ、と叫び、すごいぞ、すごいすごい、とうとう来たぞ、パリだ、ここはパリなんだ! と日本語でまくしたてた。乗り合わせたフランス人たちに、白い目で見られてもおかまいなしだった。

正直にいえば、ほんの束の間でいい、花の都を夢見心地でさまよってみたかった。

万博が開催されたトロカデロ宮殿や、フランス王室とナポレオン公が収集した一流の美術品があふれているというルーブル美術館。革命の風が吹き荒れたバスチーユ広場、堂々たる凱旋門、古寺ノートルダム、花々の咲き乱れるリュクサンブール公園……行ってみたい場所は枚挙に暇がないほどだ。

しかしながら、重吉がパリへやって来たのは、なにも都見物のためではない。

髪もひげもきちんと整え、洋装に身を包んで、フロックコートの内ポケットに一通の手紙を忍ばせ、重吉は、オートヴィル通りまでやって来た。

その手紙は、重吉が通っていた東京開成学校の先輩で、現在パリ在住の、とある日本人から届いたものであった。

――パリに来れば、あまりの日本との違いに、きっとあっけにとられることだろう。

けれど、口を開けて都見物しているひまはない。

フロックコートを着て、シルクハットを被り、毅然として、会いに来てほしい。

たとえ洋装したところで、我々が東洋人であることは隠しようがないし、また、隠す必要など微塵もない。そして、無理に強調する必要もない。

さりげなく洋装して、気品ある立ち居振る舞いを忘れずにいれば、それがいちばんである。

いま、ここパリにおいて、日本人であることは、むしろ「売り」であると私は思っている。

それは、なにゆえか。

オートヴィル通りにある私の店に、とにかく来てほしい。

詳しくは、会ってから話そう――。

重吉の語学力を試そうとしてか、あるいは第三者の日本人に見られることを避けようとしてか、その手紙は一言一句、すべてフランス語でしたためてあった。

開成学校の諸芸科でフランス語を学び、首席で卒業した重吉は、その手紙を難なく読んだ。読み終えて、ふたつのことに胸が高鳴るのを感じた。

ひとつは、この手紙を書いた人物の綴るフランス語の流麗さに。

そしてもうひとつは、その人の密やかな野心に――。

重吉は、オートヴィル通りに佇んで、いまふたたびアパルトマンを見上げた。

番地が書いてあるプレートがどっしりした石造りの柱に付いているのを確認し、アーチをくぐって中庭へと歩み入る。一階の南側が、重吉が遠く日本から目指してきた場所、「若井・林商会」である。

重厚な木製のドアの前に立ち止まって、重吉は呼吸を整えた。油断すると胸から転がり落ちるんじゃないかというほど、心臓が鼓動を打っている。

湿ったシルクハットを目深に被り直して、重吉は、きっかり二回、ドアを叩いた。

ややあって、ドアが、ぎい……と音を立て、ゆっくりと開いた。

重吉の目の前に現れたのは、金髪で青い目をした青年だった。背が高く、シャツにタイ、ウールのジレを着ている。重吉は、すぐに言葉が出てこずに、つばを飲み込んだ。

すると、青い目が微笑んで、フランス語で語りかけてきた。

「ボンジュール、ムッシュウ・カノウ。『若井・林商会』へようこそ」

重吉は、拍子抜けしたように、「はあ……」と応えた。

「ボンジュール。あのう……こちらに、林さんはいらっしゃいますでしょうか?」

考えながら言ったので、たどたどしいフランス語になってしまった。が、青年は気にする様子もなく、「ええ、もちろん。いらっしゃいますよ」と明るく答えた。