お米を洗ってからざるにあげて、「神様どうぞ」と、しばらく置くだけで、美味しいお米がたけるんだとか!

炊きあがったお米は、茶碗に「神様映え」するようによそい、「いただきます」して食べる。それで、運気がアップするそうです。

日本食が美しい理由も、わかってきました。

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、大事なお話。

* * *

新米を神様と一緒に食べる

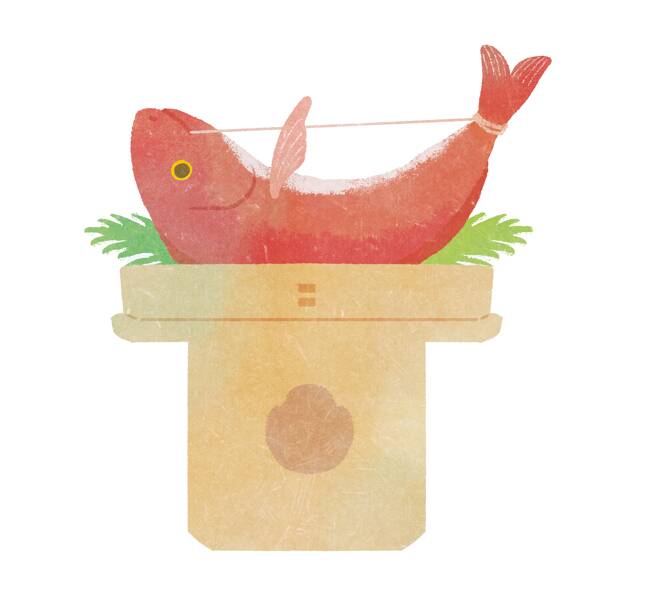

ユネスコの無形文化遺産にも登録された「和食」。いろいろな素材を、できるだけそのままの風味を生かして、見目麗しく、すこしずつたくさん並べる、というその特徴は、神饌料理(しんせんりょうり)に源流を見ることができます。

神饌というのは神様へお供えする食べ物のことですが、古式ではこれを素材のままお供えするのではなく、料理していました。これが「神饌料理」です。

神事では、まず「献饌(けんせん)」と言って、神饌がお供えされます。それから祝詞(のりと)を奏上し、舞や神楽を奉納します。これらが済むと、「撤饌(てっせん)」として、お供えした神饌が下げられます。

この献饌から撤饌までのあいだに、神様が神饌を食べたことになります。

その後、下ろされた神饌を肴に、参列者が飲み食いをする「直会(なおらい)」がはじまります。

直会をすることによって、神様と人とが同じ料理を食べるのです。これは、神と人とが親しく交流するために、とても大事なこと。人と人でも、まずは「ごはん食べにいきませんか」から親しい交際が始まります。神と人との交流も、同じなのです。

現在では、料理された神饌と、素材のままを盛り合わせた神饌が、お祭りによって使い分けられたりしていますが、「神様と人とが、同じ物を食べる」という概念は、古式と変わりません。

神饌料理は、人々の神様に対する感謝と願いが込められています。それを表現するためには、見た目に美しくなければなりません。神饌料理は、色よく、形よく、高く盛る。神様映えするように作られたのです。

「神様とごはんを食べる」ことは、神社での神事だけで行われているわけではありません。

一般の家庭でも、食事の前にごくふつうに「いただきます」と言いますよね。

八百万の神様たちとともにごはんを食べ、風土のめぐみをいただいている、という心の表れです。

いつもの家の食事で、ごはんを茶碗に盛り付けるという行為にも、実は「神様映え」が要求されていて、「見栄えをよくする」「ととのえる」ことが大事、という意識がどこかにあるのですよね。

「そういえば、子どものころ、親にごはんのよそい方についてうるさく言われたなあ」と、懐かしく思い出される方も多いかもしれません。ごはんを「よそう」という動作は、たんに米のかたまりを移動させて器に入れる、という行為ではなく、つやっとしたお米をふんわりと、形よく入れる、という意味です。それが「装う」ということだから、べちゃっとよそったり、しゃもじを茶碗にこすりつけたりすると、親に怒られたのですね。

毎日のごはんにおいて、知らず知らずのうちに「神様映え」を追求している日本人。そのことが、世界無形遺産にもなった和食の見た目の美しさと、日本人の美意識に大きく関係しているように思います。

11月23日は国民の祝日「勤労感謝の日」ですが、戦前までは「新嘗祭(にいなめさい)」という宮中行事の日でした。天皇陛下がその年の新穀である献上米を、宮中にある神嘉殿(しんかでん)に供え、神様とともに食べるという神事です。戦前は、この新嘗祭が終わってから、新米を食べるのがふつうでした。今でもそれを守っている地域や家庭もあります。

とはいえ、田舎から送られてきた新米をさっそく食べたい、と思う気持ちを止められない人も多かろうと思います。その場合でも、まず神様に感謝して、「いただきます」をすれば、神様と一緒に新米を食べることができる、と私は思っています。

お米の洗い方、供え方、炊き方

まず基本形として、神社でお米を神様にお供えしたあと、それを下げてきて食べるときの手順についてお話ししますね。その次に、家庭での方法についてお伝えしようと思います。

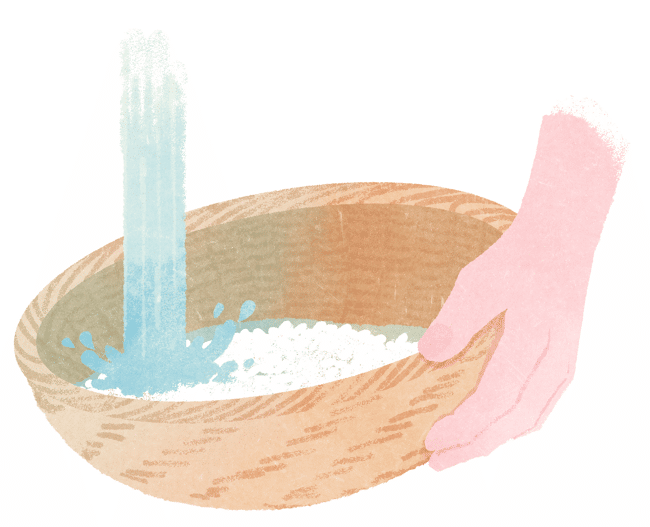

私がおつとめしている神社でお米をお供えするときは、いったん洗って竹ざるにあげます。これを「洗い米」と呼びます。

しっとりと潤った洗い米を、神饌用の大きな白いお皿に山形に盛ります。洗ったことで、表面の「ぬか」と水がまざりあい、それが「のり」の役割を果たして、きれいな山形をつくることができます。

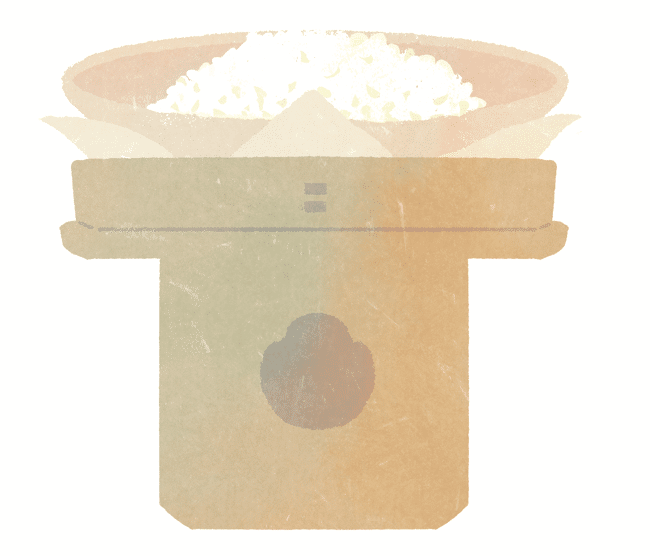

洗い米を山形に盛ったそのお皿を、「三方(さんぼう)」という木製の台にのせて、ご神前にお供えします。三方は、正方形の折敷に脚がついた台のことで、脚の部分の3面に穴があいているので三方と呼ばれています。

ご神前にお供えされた洗い米は、神事をしている40分ぐらいの間、風通しのよいご神前の、「神饌案(しんせんあん)」という台の上に置かれます。

祝詞の奏上や、お神楽の奉納が終わると、「神様がお食べになった」と見なされ、お供えされた洗い米も、他の神饌と同様に下げられてきます。下げられてきた洗い米は、お供えしたときよりも、白くふっくらして、手ざわりはさらっとしています。

神事のあいだに、洗い米が表面の水分を吸収し、余分な水分は蒸発したからなのですが、それはまるで、「神様がお食べになったから、ご神威が入ってふっくらした」かのように感じられます。

神前から下げられてきた洗い米は、同じ分量のきれいな水と一緒に鍋に入れ、すぐに炊きはじめます。すると、神事のあとの直会が佳境をむかえてちょうど白ごはんが欲しくなるころ、おいしいお米が炊き上がります。

このいただき方を、お家で実践するときには、お米を洗ったあと、ざるにあげて、水気をすこし切り、ざるごとお皿にのせて、「神様どうぞ」と30分~50分置きます。

それから、お米炊き用のお鍋で直火炊きをします。5合が15分程度で炊けます。

とてもかんたんですよね。洗ってからざるにあげて、「神様どうぞ」と、しばらく置くだけです。こんなにかんたんなのに、炊き上がりのおいしさが抜群に違います。神様が何かしたとしか思えない仕上がりに、びっくりすると思います。

料理家の土井善晴さんは、昔ながらの和食のおいしい食べ方、作り方を教えてくださっていますが、『おいしいもののまわり』という本にも、「洗い米のすすめ」として、炊き方を書かれています。

そこには、洗った米をいったんざるにあげ、夏場は30分、冬場は50分程度置いてから、すぐにきれいな水で炊くとおいしく炊ける、と書いてありました。ざるにあげておくことによって、米は必要な水分を吸い、余分な水分が除かれるのだそうです。

これは、神事で供するときの「洗い米」のあつかいと同じです。ですので、私はこの方法が「間違いない」と確信しました。

せっかくの新米だから、最高においしく炊きたいですよね。

そして、おいしく炊きあがったお米は、茶碗に神様映えするようによそい、「いただきます」して食べる。この美しい行動が、やがてその人のたたずまいにもにじみ出て、神様から好かれる姿を作り出すのだと思います。

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る