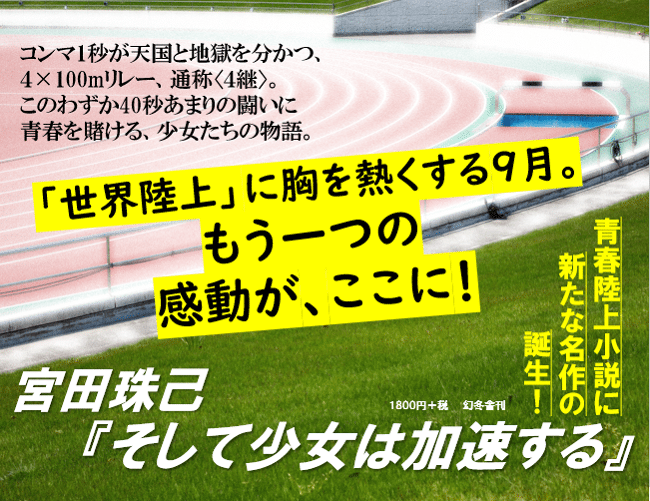

「陸上青春小説の新たな名作が誕生した!」と声が上がっている小説『そして少女は加速する』。

高幡高校女子陸上部の5人は、4継(4×100mリレー)でインターハイ出場を目指す!が、その道は簡単なものではない。

高幡高校女子陸上部の5人は、4継(4×100mリレー)でインターハイ出場を目指す!が、その道は簡単なものではない。

世界陸上で、選手たちの走る姿に胸が熱くなっている今、特別に本書の冒頭を特別公開!

まずは、高校から陸上を始めたという風香から。

* * *

第1章 春 春谷風香(1年)

「え、逆立ちで歩くんですか?」

黒川ナオの裏返った声に、先輩たちがふり返る。

グラウンドには、さまざまな運動部員の声が飛び交って、ふつうの放課後なのにすごい活気だ。初めて入部した体育会系の部活というものの熱量に、風香(ふうか)は最初から圧倒されていた。校舎の窓から見ているのと全然違う。

体操服で参加した練習初日。ウォーミングアップでグラウンドを3周したあと、ストレッチ体操と、歩きながらいろんな動きを行なうドリルという練習があり、陸上部の練習ってこんな感じなのか、と未知の体験を嚙みしめていたら、次は逆立ちで砂場の横を20m歩くよう言われて、びっくりした。

「逆立ちの練習なんてしたことない」

と、陸上経験者であるはずのナオも動揺している。

「しかも歩くって何?」

風香は内心、女子に逆立ちなんて無理でしょ体操部じゃないんだから、と思ったのだが、先輩たちはふつうに両手をひょいと地面につくと、逆さになってヨタヨタ歩いていく。

す、すごい。

「逆立ちは体幹を鍛えるの」

何かと面倒見のいい2年生の水無瀬咲(みなせ・さき)先輩が教えてくれたけど、風香にはタイカンの意味も、どんな字を書くのかさえもわからない。

「中学の陸上部でもこれやってた?」

思わず隣の加々美愛子(かがみ・あいこ)に訊いてしまった。

「うちは弱小校だったから……。強いところはやってたのかも」愛子は自信なさそうにつぶやく。

風香は、見よう見まねで両手をふりあげると、思い切って地面にふりおろし、足を蹴りあげてみた。案の定、腕の力が弱くて逆立ちにならず、その場にふにゃっと崩れ落ちる。

いや、絶対無理だって。

ナオは1、2歩歩けていたけど、愛子と風香は歩く以前に逆立ちすらできなかった。何度やっても結果は同じ。最後はなげやりになって、くりかえしバタンバタン倒れながらうやむやに進んで、ごまかした。いつかできるようになる気がしない。

逆立ち歩行を含めた基礎練習が終わると、そこから4月入部の新人は別メニューになり、テンポ走というのをやらされた。

地面から反発力をもらうようにポンポンポンと跳ねながら走るトレーニングで、走る距離は150mだから、長距離の選手が15㎞とか走っているのに比べたらぜんぜんたいしたことないと考えていたら、これが間違いだった。走ってみると、150mがめちゃめちゃ長い。いつまで走っても終わらない。

がんばって走り終わっても、あがった息が収まらないうちに、「ゴー!」と2本目の合図の手を叩かれる。全力の70%ぐらいでいいと言われたものの、2本目、3本目になると、70%なんてぜんぜん出せなくなった。

「これでしんどいとか言ってちゃ、合宿とか冬季練なんて乗り切れないよ」3年生で女子部長の上村柚(うえむらゆ)月(づき)先輩に叱咤され、気が重くなる。

同じ短距離パートの、同級生ながらすでに上級生と同じ練習をこなしている樺山百(かばやまも)々(も)羽(は)も、

「150のテンポ走なんて、準備運動だよ」

と、なんでもないように言う。逆立ち歩行のときは同志だと思ったナオや愛子でさえ、テンポ走は慣れているのか、それほど苦しそうでもなく、風香はこれまでまったく体を鍛えてこなかった自分の体力のなさを、あらためて思い知った。

「あんた、未経験でよくうちみたいなとこに入ったね」

百々羽が呆れ顔で言ってきたけど、運動部経験のない風香には、強豪だろうと弱小だろうと、運動部はどこもきついという点で同じに思えた。

風香が高校で陸上部に入ったのは、走る以外に取柄を思いつかなかったからだ。

学力は平均レベル、ピアノは弾けない。絵もうまくない。凝っていることや、めちゃめちゃ詳しい趣味などもない。いつも面白いことを言ってみんなを笑わせるようなタイプでもないし、容姿も人並み。というか丸顔で鼻が低い。たまに齧歯類(げつしるい)みたいと言われることもある。顔つきの朗らかさを褒められることはあるものの、美人と言われたことは、おばあちゃん以外からはない。何をとっても、ごくごく平凡な人間だと自分で思う。

ただひとつ、そんな平凡な自分にも、得意なものがあった。走ることだ。小学校の運動会ではどの男子よりも速く、いつも注目の的だった。

でもだからといって、運動神経が優れているわけじゃないのは、球技がうまくないことからもわかる。バレーボールでレシーブをすれば、決まってボールが変なところへ飛んでいくし、ソフトボールは高くあがったフライをキャッチするのが怖い。球技だけじゃない。25m泳げないし、頭から水に飛び込めないし、さかあがりも中学に入ってやっとできるようになった。

そんなわけで、足の速さだけが風香の持つ唯一の取柄であり、そのことには小さなプライドを持っていた。とくに小学校の頃なんて、それだけで自分がクラスを代表する生徒であるかのように、誇らしく感じていた。

ところがそんな自信も、中学に入学するとあっけなく崩壊した。

忘れもしない中学1年のとき、体育祭でクラスリレーのアンカーに選ばれた。2位でバトンを受けて、すぐに1位のチームを追い抜くと、大歓声があがった。小学校の運動会以来、何度も味をしめてきた晴れがましさ、自分が世界の中心にいるかのような快感。このときも、そのまま1位でゴールすることを微塵(みじん)も疑っていなかった。

それなのに、あろうことかゴール直前で、背後から現れた他のクラスの子に抜かれてしまったのである。

あまりに不意に現れたので、客席の誰かが乱入してきたのかと思ったぐらいだ。その子は5位でバトンをもらうと、あっという間に3人抜き去り、余裕でトップを走っていた風香をも、ゴール直前で追い抜いた。

まさか、自分が抜かれるなんて。

走りながら聞こえていたすごい歓声は、自分ではなく、その子の走りに向けられていたのだった。

夏目結愛(なつめ・ゆあ)。

それがその子の名前だった。

陸上部期待の新人らしい。しかも色白で背が高くてめちゃくちゃ美人。

風香のかすかなプライドは、粉々に打ち砕かれた。

どうせ性格悪いにちがいない、と心の中で勝手に決めつけていたら、2年で同じクラスになり、なんと親友になってしまった。

「風香も陸上やろうよ。センスあるよ」

と結愛は何度か誘ってきたが、入学以来帰宅部だった自分が、2年の途中から陸上部に入ることなど考えられない。そうでなくても運動部の部活なんて、怖いものにしか思えなかった。

結愛はたまに金曜日に早退することがあり、聞けば陸上の大きな大会に出ているらしかった。

試合のために授業を公欠するなんて、どれだけ優秀な選手なんだろう。本人が言うには、ジュニアオリンピックにも出たという。

「世界に羽ばたいてるなんてすごーい!」

と思わず返したら、そういう名前の国内の大会だと教えられた。だったらオリンピックなんて紛らわしい言葉を使わないでほしい。結愛は〈ジュニオリ〉と呼んでいた。

その結愛は、中学を卒業後、陸上強豪校である清々館(せいせいかん)に進学した。都内でも指折りのインターハイ常連校だ。

帰宅部だった風香が、高校で陸上をやってみようかな、と心変わりしたのは、結局のところ結愛の影響が大きかった。彼女のおかげで、走ることの先に、広い世界があると思えたのだ。自分なんて結愛にはとても及ばないレベルだけど、それでも今の自分を変えてくれる場所があるとすれば、そこしかないと思った。

風香が入学した高幡(たかはた)高校も、清々館ほど常連ではないものの、過去に何度かインターハイに選手を送り込んでいる。部活紹介パンフにも、昨年実績の欄に、インターハイ出場と書いてあった。

入部してすぐ、

〈風香も陸上部にしたよ〉

と結愛にラインで告げると、しばらく間を置いて、

〈おう、勝負だ〉と返事がきた。

結愛と勝負――自分も新しい世界に一歩を踏み出したんだ。

勝負になるかは別として、とにかく踏み出すことが大事。

中学時代どこにも身の置き場がないと感じていた自分、そんな自分と早く訣別しなければ。

そうでないと、いつまでも何もないままだ。陸部に入って(陸上部の人たちは、陸上部と言わず、略して陸部と言うことを知った)、最初に驚いたのは、すでに何人もの1年生が、上級生に混じって、慣れた雰囲気で練習をしていたことだ。

そういう選手はみんな中学時代の実績があり、スポーツ特待生もしくは優待生として、早い段階で入部が決まっていて、2月から練習に参加しているらしい。樺山百々羽が教えてくれた。

女子短距離の新入部員のなかでは、中学時代にジュニアオリンピックに出場した特待生の手平あかねが、実力で抜きん出ているとのことだ。結愛と同じで背が高く細身だけれど、腕や脚の筋肉がものすごく締まっている。それが日に焼けて、まるでカモシカのようだ。

「〈ジュニオリ〉に出たってことは、夏目結愛って知ってる? 中学で同じクラスだったんだけど」

最初に話したときに訊いてみたら、

「めちゃめちゃ知ってる、親友といってもいいよ。清々館だよね」

と即座に返ってきて、自分から訊いておきながら、複雑な気持ちになった。当たり前だけど、結愛には風香の知らない、ずっと広い世界があったのだ。

手平あかねは、ものすごくさっぱりしたキャラだ。裏表がまったくなさそう。というか、人にぜんぜん気を遣わない勝手気ままな性格っぽい。群れたがらず、他人にあまり興味がなさそうなところは、結愛に似ていた。それはきっと自信の表れでもあるんだろう。

色白で和風美人の結愛と、目が大きく鼻も高く、褐色でいかにもスポーツ選手といった精悍な顔つきのあかねは、見た目は対照的だけど、いいライバルなのかもしれない。自分がそこに加わっていないことに、風香はかすかな嫉妬を覚えた。そして、特待生ではないけど、優待で入った樺山百々羽。

特待と優待は、入学試験と学費免除などの優遇が受けられる点は同じだが、スカウトされて入部したのが特待生で、過去の実績により入部できたのが優待生。似ているようでレベルは結構違う。

「陸上初めて? 足速いの?」

「え……いや、ちゃんと測ったことないから……。樺山さんは速いんでしょ?」

「ん、関東大会には出たよ。でも、ここじゃそんなのふつうだから」

百々羽は背が低く、少しばかりきつい目をしている。負けず嫌いな性格がもろに顔に出ていて、ちょっと苦手なタイプかもしれない。とろいところを見せたら、いじられそうで怖い。気をつけなきゃ、と気持ちを引き締める。

風香と同じように一般入試で入った女子部員は数人。そのうち短距離は、ハードルの加々美愛子と、400mの黒川ナオのふたりで、つまり新1年生の短距離選手は、ハードルも含めるなら5人になる。そのほかに長距離が3人、跳躍がひとり。合計で、女子の新入部員は9人。これに男子が加わると30人近くに膨れ上がる。さらにマネージャーも入れると、全学年合わせた部員数は、70人以上にもなった。陸上部にそんなに人数がいるなんて、中学時代からは想像もできないことだった。

初めて風香が試合に出たのは、厳しい練習にも少し慣れてきた6月頭のことだ。〈学年別〉と先輩たちが呼んでいる、その名の通り学年ごとに競う大会である。

試合は支部ごとに行なわれる。支部とは、東京を6つに分轄したブロックのことで、高幡高校は第五支部に属していた。

インターハイなどの大きな大会のときは、この第五支部で勝ち抜いた選手が都大会に進む。結愛の進学した清々館高校は第六支部なので、支部予選で結愛と当たることはないが、もちろん都大会に出れば嫌でも当たることになる。

学年別大会は、全学年共通で行なうリレー競技を除き、個人競技は各校何人でもエントリーできるので、短距離の新入部員は、こぞって100mと200mに出場した。

先輩たちの出る試合に最初に同行したときもそうだったが、風香は試合に来るたび、人の多さに驚く。まるで有名アーティストのコンサートかってぐらい、ものすごい数の選手が集まっていて、こんな大勢の中で自分が活躍できるとはとても思えず、打ちのめされたような気持ちになる。

中学のときは、クラスに結愛以外、陸上部なんて誰もいなかったのに、いったいこの人たちはどこに隠れてたんだろう。

競技場では、同時に六支部の試合も行なわれていたため、清々館も来ていた。たくさんの色がぱあんと胸元で弾けたようなレインボーカラーのジャージは、垢(あか)ぬけた印象があって目立つ。ファッション雑誌にでも載りそうなデザインだ。気のせいか、選手たちの体型まで他の学校よりずっと洗練されているように見え、他を寄せつけないオーラが感じられた。ジャージの下も同じレインボーカラーのユニフォームで、一発で清々館とわかる派手さである。

結愛の姿を探したが、清々館のテント付近には同じジャージで同じような体型の選手がうじゃうじゃいて、どれが結愛なのか見分けがつかなかった。

ちなみに高幡高校のユニはライトブルーだ。早朝の空のようなきれいな青。胸に大きく高幡と書かれたデザインは、陸上のユニフォームといえばこんな感じでしょ、という昔の固定観念からアップデートされてない古臭さが滲(にじ)み出ていて、強そうに見えない。

「色はいいんだけど、字がダサいよねー」

ナオなんかは配られたときから文句を言っている。

「たぶん、デカすぎるんだと思う、文字が」というのが愛子の意見だ。

「漢字じゃなくて、ローマ字にしてほしかったよな」

男子長距離の久世も残念そうにこぼし、

「とくに、幡の字が、ダサい。なんか戦国時代っぽくね?」

と砲丸の藤野(ふじの)が言ったのが可笑しかった。戦国時代って、なんかわかる。

いろんな高校のユニを観察していると、そばにいた咲先輩が、五支部で高幡高校のライバルになる高校は聖美(せいび)学園だと教えてくれた。この2校が五支部のトップ2らしい。

聖美学園のユニは、膝上までの銀色のスパッツが独特で、なんとなく宇宙のイメージがする。

SF映画なんかでよく見る、全身つるつるピカピカの目が異様にデカい宇宙人、あれを思い出した。

「なんかエイリアンみたい」

「やめな、聞こえるよ」

ナオに注意された。未来っぽくはあるけど、あのユニを着るのは、なかなか勇気が要りそうだ。

ちなみに聖美の1年にも、100mで〈全中〉(=全日本中学校陸上競技選手権)に出た選手がいるらしい。〈ジュニオリ〉とか〈全中〉とか、風香には雲の上の世界だが、そんな選手はここにはごろごろいる。

ひととおりウォーミングアップを終えると、風香はシューズバッグから赤いスパイクを取り出した。

初めて本番で使うスパイク。「インクスはカチカチだから最初はこういうのがいいよ」と咲先輩からアドバイスをもらって買ってきた。先輩が履いているクロノインクスというスパイクは薄くて硬いので、慣れていないと筋肉を痛めることがあるらしい。

履いてタータン(全天候用トラック)の上で軽く走ってみると、ヌチャッ、ヌチャッ、という音がした。シューズが一瞬貼りつくような感覚。一歩一歩、付箋を剥がしながら進んでいく、そんなイメージが頭に浮かぶ。速い人だと、これがカッカッカッという音になるようだ。

百々羽がそばに来て、

「SPブレードだ。いいじゃん」

と風香のスパイクを品定めするように見下ろした。

まわりを見回すと、マジックテープで留めるサンダルみたいなスパイクの人もいてびっくりする。咲先輩のクロノインクスは側面に大きな穴が開いていて、それは軽量化のためだそう。

穴のあるなしで、スピードに差が出るのだろうか。

百々羽のスパイクは、黒くて、かなり使い込んでいる感じ。

「それは何ていうスパイク?」

訊いてみたけど、百々羽は聞こえなかったのか、

「緊張してきたあ」

と言って、その場でぴょんぴょん飛び跳ねた。跳ねながら両腕をぶらぶらさせている。

「ここで12秒台は出しときたいからね」

彼女によると、100m12秒台というのは、高校で勝ちあがっていくには出さないと話にならないタイムらしい。さらにインターハイに出て活躍したいなら、11秒台で走れなければ難しいという。

風香が先月、学校のグラウンドでスパイクなしで測ったときは14秒近くかかった。スパイクを履いたらどのぐらい速くなるのかわからないけれど、12秒台なんて絶対出るわけない。小学校では無敵で、中学校でも結愛以外には負けたことがない自分も、ここでは下位の選手でしかないのだ。

色とりどりのユニを着た選手たちを見回すと、誰もかれもが速そうに見えた。

1年生の100mは予選が9組あり、各組7人か8人で走る。そして全70人のなかから上位 16人が準決勝に進む。準決勝では、その16人が2レースに分かれて走り、決勝は行なわれず、タイムで順位が決まる仕組みになっている。

百々羽は3位が目標とのこと。

70人も出場するのに、3位狙いとはすごい自信だ。

「1年生だけだから、そのぐらいには入っとかないと」

自分は何位ぐらいだろう。まん中よりは上にいきたい。

「あかね、優勝したりするのかな」

「楽勝だろうね。あかねなら、聖美の橘にも勝つでしょ」

「橘?」

「橘志織(たちばな・しおり)。関西から引っ越してきたって」

「有名人?」

「そこそこね。〈全中〉に出てる」

つまり百々羽は、あかねと橘の次に入るのを狙っているわけだ。

六支部では結愛も優勝するんだろうか。

前にあかねに、結愛って速いの? と聞いたら、あれにはなかなか勝てないと言っていたから、あかねが五支部優勝なら、結愛は余裕で六支部優勝だろう。中学のときは身近な友だちだったのに、知れば知るほど遠い存在になっていく。

陸上競技の試合を見て思ったことがある。

それは、レース前に勝つだろうと言われている選手がだいたい勝つということだ。どんなスポーツもそういう面はあるけど、陸上はとくにはっきりしている感じがする。

走る前から勝敗がわかっているレースの何が面白いのか。

そんな質問を咲先輩にしてみたことがある。

先輩は、実力が伯仲した選手同士では勝敗はわからないことや、最初はそれほどでなくてもだんだん記録を伸ばしてくる選手もいること、また同じ選手でもコンディションによってかなり走りが変わってくるから、予想外のことも起きることなどを教えてくれた。

そして陸上では、球技スポーツと違って弱いチームが強いチームに勝つ、いわゆるジャイアントキリングみたいなことはあまり起こらないかわりに、ノミで少しずつトンネルを掘るようなストイックな戦いがあって、工夫を重ね時間をかけて力をつけていけば、じれったくはあるけど、今は弱い選手にも可能性は開かれているという。

「だから、自分には実力がないと思っても、それがずっと変わらないと思い込んじゃだめ。今勝てなくても、来年は勝てると信じるの」今日は、そんな自分のスタートの日だ。

今日初めて、自分の実力がわかる。それがどのぐらい結愛やあかねと離れているのか、そしてそれは、追いかけていればいつか追いつける差なのか、知りたい。

100m予選、風香は7組だ。

五支部と六支部合わせて19組もあるので、レースは間を置かず次々とスタートしていく。

前の組の選手が出走していくのを見送りながら、風香は咲先輩に言われたスタートのコツを、頭の中で反芻(はんすう)する。

陸上競技経験のなかった風香にとって、スターティングブロックを使ってのクラウチングスタートは難しい。できるだけ体を前に倒せと言われても、そうすると足がぷるぷる震えてくるし、腕がきつくて前につんのめりそうになる。つんのめったらフライングになって失格なので、しっかり腕で支えないといけない。

それなのに咲先輩は、スタート前から足の先に力を入れておくように、とふしぎなことを言う。

「スタート前に力を入れたら前に出てしまうじゃないですか」

「それを我慢しておいて、ピストルが鳴ったら解放するの。鳴ってから力入れてるようだと一瞬遅れるんだよ」

意味がわからなかった。ただでさえぷるぷる震える足に、あらかじめ力を入れておくなんて、そんなことしたら絶対前に倒れる。

何度もくりかえし練習したおかげで、前につんのめらないスタブロ(スターティングブロック)のセッティング位置はわかったものの、先輩の言う「先に力を入れておく」のができない。そもそもその意味が今もってわかっていない。

前の組がスタートしたあと、自分のレーンのスタブロを調節しながら、どうしようどうしようと、頭の中では焦るばかりだった。

まわりがみんな速そうに見える。

左レーンの、でかでかと府中北と書かれた黄色いユニの子は体つきも逞しく、体をほぐすためぽーんぽーんとジャンプしている様子は、試合慣れしているように見えた。どう見てもこの子が一番速そうだ。逆に右のレーンにいる、胸に西東京と(にしとうきよう)書かれた赤いユニフォームのポニーテールの子は、緊張がもろ顔に出ていて、きっと自分と同じ陸上初心者にちがいない。

そして、ついにそのときがやってきた。

スターティングブロックの後ろで気持ちを集中させていると、

「オン・ユア・マーク」と審判の声がかかる。

え、待って待って、まだ集中できてない。

風香はすべての雑念をふり払うようにこめかみにぐっと力をこめる。

ブロックに足を合わせて膝をついたものの、まだ気持ちの揺れが収まらない。上体を起こしたまま手をつかずに落ち着くための時間を稼ぐ。すべての選手が足をセットし、手を地につけなければスタートのピストルは鳴らされない。

やるんだ、やるしかないんだ。

ようやく呼吸を整え、頭を下げて、両手をスタートラインに触れないよう地面についた。

うう、怖い、くる、くる……。

「セット」

腰をあげる。

パン!

乾いた音がした。ブロックを蹴る。

一斉にガチャンという音が響く。

明らかに出遅れた。鳴ってから力を入れてるようじゃ遅いと言われていたけど、もうしかたがない。あとは無心で走る。スパイクのピンがタータンをとらえて、チャッチャッチャッチャッと音がする。

スタート直後は5番手か6番手かなと思ったが、思った以上にスピードが出て、気がつくとトップに立っていた。左の黄色い子と競っている。

だが、そこからが長い。

まだゴールじゃない、まだゴールじゃないと、途中で気を抜かないように念じながら走り続ける。

長い、ずいぶん長い、100mって長い。なんか1分ぐらい走ってる感じがする。だめだ、足が疲れてきた。

ようやくゴールに達したとき、自分がトップであることがわかった。黄色い府中北の子にぎりぎり勝った!

思わず小さくガッツポーズをする。

あとから思い出すと、これは恥ずかしい。たかが予選でガッツポーズって。

数分後に、タイムを速報サイトで確認した。

12秒97。

えっ?

信じられない。

本部裏の壁に貼りだされる記録紙も見に行って確認した。速報サイトのタイムと同じだった。うれしい。テンションがあがる。

自分が12秒台なんて、ふしぎな感じがした。それまで偽物だった自分が、本物枠に入れてもらえた、そんな気分だった。

そしてさらに驚いたことに、その記録で、準決勝に進出が決まった。

この大会では準決勝に16人が残るが、70人ぐらい出場したなかの16人だから、誇らしい気分にならなかったと言ったらウソになる。

私、結構いけるんじゃ?

4組で走ったあかねの記録は12秒54で、もちろん準決勝進出。

百々羽は、13秒14で、同じく準決勝へ進んだものの、途中で足がつりそうになったと悔しそうだった。ナオは13秒22。ナオも準決勝へ進み、なんと高幡高校の1年生から、4人が予選を通過したことになる。そんな簡単に準決勝に残っていいの? なんだろう、思ってたより、ちょろい?

準決勝は2時間後に行なわれた。結果からいうと、あかねが12秒52でぶっちぎりで優勝、風香は12秒93で4位に入り、百々羽は13秒10で風香に次いで5位、ナオは13秒41で10位という結果に終わった。

「やるじゃん、風香」

柚月先輩や咲先輩らが祝福してくれた。

「ちゃんとスタート前から足に力入れた?」

「いえ、できませんでした」

「だね。出遅れてたね。力入れたらもっとタイム出るよ」

「初めてでいきなり12秒台は立派だよ」

あかねも、自分自身のタイムについてはよくなかったと愚痴りながらも褒めてくれた。

百々羽は話しかけてこず、

「あーん、80mぐらいのとこで足つりそうになった」と大きな声で悔しがっている。

初めての100のレース、終わってみると、五支部の1年生のなかで4位。

70人もいて4位!

もしかしたら自分はそこそこ速いのかもしれない。そんな自信が湧いてきて、うれしくなった。少なくとも自分の陸上人生が一歩進んだのは間違いない。

不意に、ある光景が脳裏によみがえる。

それは、この春たったひとりで遠いところへ旅立った幼馴染(おさななじみ)の記憶だった。

突然降ってきた過去の光景に、胸が苦い感情で満たされる。

幼稚園のときからずっと、小学校も中学校もいつもいっしょに登下校していた幼馴染。最後に会ったときの彼女の表情を、今でもはっきりと思い出せる。怒りと悲しみが混じったような、それでいて寂しげな表情。

ときどき、不意打ちのように、脳裏によみがえってくる。

最高に仲良しだった。なのに、まさかあれが、幼馴染が自分に見せた最後の表情になるとは ――。

風香は空を見上げて、その苦い残像を頭からふり払った。

(つづく)

そして少女は加速するの記事をもっと読む

そして少女は加速する

コンマ1秒で悪夢に陥る、バトンミス。

それは、あまりに儚く、あまりに永い、「一瞬」――。

+++++

高幡高校陸上部の4継(4×100mリレー)の女子リレーチームは、痛恨のバトンミスによりインターハイ出場を逃していた。

傷の癒えぬまま、それでも次の年に向け新メンバーで再始動する。

部長としての力不足に悩む水無瀬咲(2年)、

チーム最速だが、気持ちの弱さに苦しむ横澤イブリン(2年)、

自分を変えるために、高校から陸上を始めた春谷風香(1年)、

なんとしてもリレーメンバーになって全国に行きたい樺山百々羽(1年)、

部のルールに従わず、孤独に11秒台を目指す手平あかね(1年)。

そして、ライバルや仲間たち。

わずか40秒あまりの闘いのために、少女たちは苦悩し、駆ける――!

+++++

100分の1秒が勝敗を分ける短距離競技は、天国も地獄も紙一重だ。

個人競技でありチーム競技でもあるリレーの魅力を、とことんまで描いた!

悔しさも、涙も、喜びも、ときめきも全部乗せ!のド直球な青春陸上物語。