ご朱印帳も、「神社」でいただくものと、「寺」でいただくものとでは、違う…って、意外にわかっていないのでは?

今回は、まさに、今すぐできる開運術の話。

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。

* * *

ご朱印帳を携えた夏の旅人。願いを叶える「文字」の力

夏季休暇やお盆休みのある8月は、神社にいる者からすると、「遠くからご朱印をもらいにくる方が多くなる月」です。いつもの参拝客に加えて、旅人が多くなるからです。

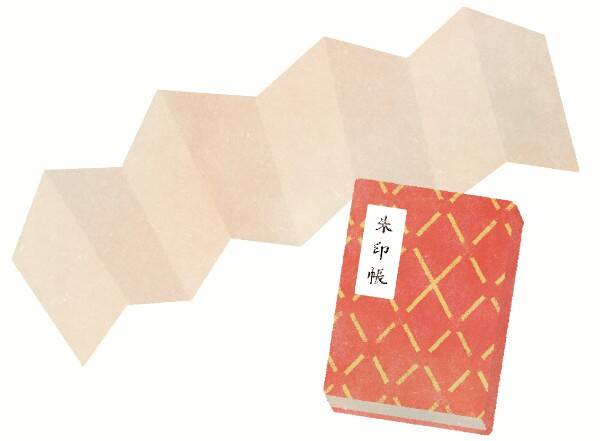

ご朱印はもともと、お寺で写経を奉納した人が、その証としてお寺からいただくものでした。やがて江戸時代に徳川幕府が全国の街道を整備したおかげで、庶民による「神社仏閣参詣の旅」が大流行したこともあり、ご朱印は神社でもお寺でもいただける「参詣の証」となったようです。

お寺でいただくご朱印には、ご本尊の名前と参詣日が、神社でいただくご朱印には、神社名と参詣日が、筆文字の手書きで書かれているのが一般的です。が、基本的に自由なので、お寺のご朱印には梵字(ぼんじ:古代インドのサンスクリット語を表記する文字)や真言(しんごん:仏や菩薩の言葉)が書かれていたり、神社のご朱印にはご祭神(さいじん)や和歌が書かれていたりすることもあります。

文字の書き手によって、神社名の漢字の一部が縁起のよい動物のデザインになっているなどの遊びも見られ、同じ神社やお寺のものでも、何ひとつ同じものはありません。手書き文字であるからこその、一期一会の記録なのです。

ご朱印の魅力は「集める」ところにもありますよね。ご朱印帳は、糸で綴じられておらず、長い紙が蛇腹(じゃばら)に折りたたまれていて、その最初と最後に硬い表紙がついています。参詣した順番に、神社やお寺のご朱印を押してもらいますので、蛇腹を広げると、これまで書かれたご朱印がずらりと並ぶのです。

ご朱印そのものには、御札や御守りのように「守ってくれる力」はありませんが、神社のご朱印なら「神様とご縁を結んだ証」ですから、それが増えれば増えるほど、縁と縁とが共鳴して、運気が上がるように思います。

ところで、神社で文字を書くのは、神職や巫女さんだけではありません。みなさんも、きっと一度は神社で絵馬に願いごとを書かれたことがあるでしょう。神社によっては、願い事を書いて焚き上げる「祈祷木」や、「かわらけ」という素焼きの盃に願い事を書いて高いところから投げる「かわらけ投げ」、人の形をした紙に願い事や体の治したい箇所を書いて水に流したりお焚き上げしたりする「人形(ひとがた)祓い」などがあり、どれも願い主本人が、自分の手で、名前と願いを書くものです。

手で文字を書く、という行為は、そのまま「強く願う」という行為なのです。

漠然とした思いを言葉にし、さらに文字という形にして、手で書く。そのことによって、願いは自分の体に行為として刻まれ、日々の行動が変わり、結果として願いが叶いやすくなる……。

このしくみに、神社では「投げる」「燃やす」「水に流す」、あるいは「結ぶ」といった、身体的な遊びの要素が組み込まれているのです。神様はこうした遊びが大好きですから、遊びに加わって、私たちの願いを読んでくださる、そんな構造になっていると思います。

私もこうした遊びが大好きなので、旅先の神社で「かわらけ投げ」があるときにはかならずやっていますが、やはり願い事を書くときには、めっちゃ吟味して、丁寧に書きます。

手書きは、神社での祈願だけでなく、毎日の仕事や暮らしにも取り入れることができます。

デジタルの時代でも、日々のタスクやライフログを手帳に手書きしている人は多く、8月の手帳売り場には、もう来年の手帳がずらりとならんでいます。どう考えてもデジタルのほうが合理的なのに、「手帳沼」にはまるのは、紙の手ざわり、ハンコの魔力、ペンの書き味、見返したときの唯一無二感、そして手書きの持つ「引き寄せ」の力など、合理性をはるかに上回る魅力があるからではないでしょうか。

まずは手始めに、自分の好きな言葉や、美しいなあと思った文章の一節、感動した推しの発言などを、丁寧に書いてみるのがおすすめです。ただマーカーを引いたり、スマートフォンのメモ機能にコピペしたりするよりも、言葉が自分の中に入ってくるのを感じるはずです。

その感じが気に入ったら、習慣にしてみてください。好きな言葉や願いを体に定着させることができます。これらの好きな言葉や願いは、同じ性質のものを引き寄せて共鳴し、運を上げる助けになります。

そして、これはけっこう意外に思われるかもしれませんが、負の感情があるときには、それを紙や手帳に書き出します。仕事で失敗をして叱られた。嫌な人に嫌なことを言われて、もやもやした……。そんな内容も、宿題の書き初めのように、ゆっくり、丁寧に、集中して、自分史上最高の美文字で書きます。負の感情を書き出すことによって、体の外に出すイメージです。数日たってからそのページを見ると、書いている内容と美文字とのギャップが笑えて、「もう厄は落ちているな」と実感するのです。

この浄化方法を身に付けると、スマートフォンで誰かに長文の「負のメッセージ」を送って困らせる、ということもなくなり、負の感情を手放すことができて、運を呼び込むことにつながります。

4月の項でご紹介した、運が上向く「よきこと日記」も、きれいな字を心がけるとさらに幸福度が上がります。すこしページをぱらぱらとめくって、自分の文字を見てみましょう。日によって字のクオリティが違うと思います。

忙しくて呼吸が浅いときには字も浅い。

気分が荒れているときは字も荒い。

丁寧な暮らしをした日は字も丁寧。

生活は字に出る。そして生活は顔にも出る。毎日きれいな字を書くようにしていると、生活もきれいになって、顔もきれいになる、そんな気がします。

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る