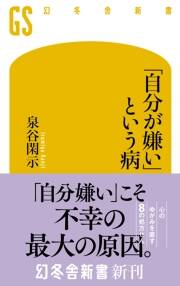

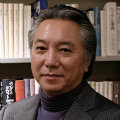

薬に頼らない独自の精神療法で、数多くのクライアントと対峙してきた精神科医の泉谷閑示氏。最新刊『「自分が嫌い」という病』は、「自分を好きになれない」「自分に自信が持てない」という問題に真正面から向き合った1冊です。親子関係のゆがみからロゴスなき人間の問題、愛と欲望の違いなどを紐解きながら、「自分を愛する」ことを取り戻す道筋を示しています。本書から抜粋してご紹介していきます。

* * *

「人のせいにはしたくない」という美学が妨げていること

このように「親を批判すべきでない」という考えが、道徳的なものからくる場合のほかに、「親のせいにしたくない」「人のせいにしたくない」という一種の美学から生じているケースも少なくありません。

誰かのせいにしない、というのは確かに一見素敵な美学のようにも感じられます。しかしそれは「せい」でないことを「せいにしない」分には良いのですが、親との問題を考える上では、少々格好をつけ過ぎた考え方だと言えるでしょう。

ここで行なおうとしているのは、関係のないことを「親のせいにしようとする」ことではなく、実際に親との関係で生じたと考えられる問題を「親のせい」ではないだろうかという仮定の下で探究することなのです。つまり、あくまでドライに、自分が歪んだのは一体何によるものだったのかを解明する上で、最も身近で影響を受けざるを得なかったはずの親との関係というものを、それを覆っている情念を外して、きちんと対象化して考えてみなければならないということです。

この「人のせいにしない」というどこか道徳臭のする美学は、親側から持ち出されることも少なくないと思われます。子どもに痛いところを指摘された時に、親がよく「親のせいにするんじゃありません!」と怒り出すことも珍しくはないことだろうと思いますが、これがあくまで、親が保身のために咄嗟にひねり出した偽道徳に過ぎないことを、はっきりと見抜かなければならないのです。

神ではなく不完全な人間に過ぎない親は、自分に都合が悪かったり、反論しようのない批判を子どもから向けられた時に、上からこのような偽道徳を持ち出して、その批判や指摘を封じ込めようとしがちです。「生意気だ」「親に向かって何てことを言うんだ」なども同様です。

人間は、その成育史の中で人格を形成していくのですから、当然、最大の環境要因である親との関係が大きく影響することになるのです。ですから、自分の在り方について内省を進める上では、どうしても親についてドライに対象化し、その影響がいかなるものであったかを見ていかなければならないのです。

人はそもそも白黒まだらな存在である

親への批判的視点を持つことに対して、「親を嫌いになりたくない」という心理的抵抗が生ずるケースもよくあります。これは、好き/嫌いという主観的判断と、親がどんな人間であるかという客観的認識とが混同され、区別できないがゆえに生じた反応です。

幼い時期に、子どもが親を「ほぼ神」のように見てしまうことは既に述べてきましたが、では、親が決して「神」ではないと気づいたところから、親についての子どもの認識はどう変わり得るのか考えてみましょう。

「神」でないとしたら、当然それは「人間」ということになるわけなのですが、この「人間」についての認識がうまく成熟していなければ、結局のところ、親を「神もどき」か逆に「悪魔もどき」のように捉えてしまい、相変わらず美化したり崇拝したりし続けるか嫌悪し続けるかのどちらかになってしまいやすいのです。

では「人間」であるとはどういうことなのか。それは、誰しも自分自身を率直に見つめてみれば明らかなように、光の部分も闇の部分も、またそのどちらとも言えないグレーの部分もあるような、白黒まだらの存在なのです。それにもかかわらず、人を真っ白か真っ黒なものとして二分して捉えてしまうとしたら、それは未熟な人間観だと言わざるを得ません。

全般的な傾向として、子ども向けの童話やアニメなどでは、どうしても登場人物が「正義の味方」と「悪の存在」とにくっきりと区別され描かれていることが少なくありません。もちろん、大人でもいわゆる時代劇やヒーロー物の映画やドラマに熱狂することがあると思いますが、これらはいずれも1ビットで登場人物が描かれていると言えるでしょう。

ビットとは、コンピューターなど情報処理において1か0か(スイッチオンかオフか)で表す2進法の基礎となるもので、「白か黒か」という考え方はそれが一つだけ用いられていますから、1ビットなのです。「オール・オア・ナッシング」という言葉も、同じことを表しています。コンピューターでさえ、1ビットではどうにも情報量が少な過ぎて役に立たないので、8ビットをまとめたバイトという単位(2進法では8桁)を基本的に使っているようです。

成熟した人間観というものは、子ども時代のように人を「神か悪魔か」「白か黒か」といった1ビットで捉えるのではなく、もっとありのままに、その複雑性を複雑性のままに捉えるものなのです。ちなみに現代の世界情勢を見ても、1ビットで物事を断言するような指導者の方が好まれ、国家元首にまでなってしまったりしています。世界の分断化があちらこちらで危惧されているわけですが、これも敵か味方かという1ビットの発想が問題の根本に潜んでいるのです。コンピューターの世界では初めの頃はMB(メガバイト:104万8576バイト)でも凄いと思ったものですが、近年ではTB(テラバイト:1兆995億1162万7776バイト)が珍しくない時代にまでなってきているわけです。しかし、それを使う人間の方が、1ビットレベルの思考に退化してきているのは、実に残念なことです。

話を元に戻せば、親のことを白か黒かの両極端で感情的に捉えるのではなく、白黒まだらな「人間」として捉えるような認識の成熟が求められているのです。「罪を憎んで人を憎まず」という言葉がありますが、それは人間観のビット数が上がれば、自ずと理解できるものでしょう。

「自分が嫌い」という病

「自分嫌い」こそ不幸の最大の原因。「自分を好きになれない」と悩むすべての人に贈る、自身を持って生きられるヒントが詰まった1冊。