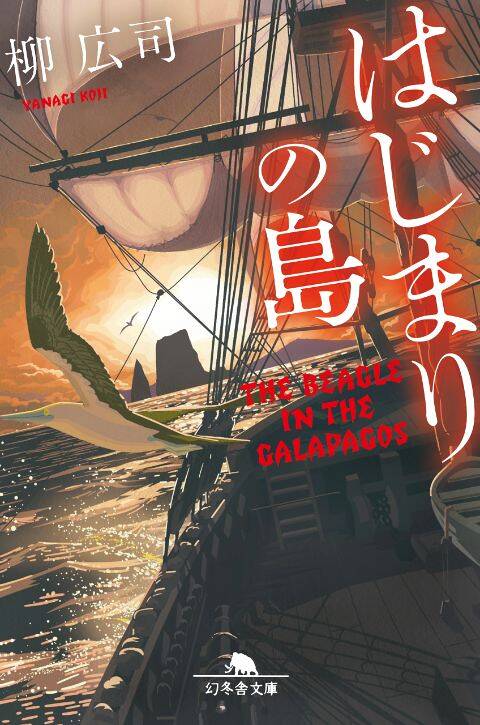

『進化論』の提唱者として知られる天才学者チャールズ・ダーウィンが、ガラパゴス諸島で起きた不可能犯罪の謎に挑む――。10月6日に柳広司さんの本格ミステリ『はじまりの島』(幻冬舎文庫)が刊行。それを記念して著者本人による本書の解説を二回にわたってお届けします。

* * *

チャールズ・ダーウィン事件

事件は、英国の軍艦ビーグル号がガラパゴス諸島を訪れた際に起こった。時にチャールズ・ダーウィン二十六歳、彼自身のちに自分が『種の起源』を書き、世界を変えることになろうとは知るよしもない――。

とこう書きはじめると、たちまちどこからか声が飛んできたようです。「なんだ。のちの大学者ならいざしらず、『種の起源』をまだ書いてもいないダーウィンじゃ仕方がない。たんなる若造じゃないか」

なるほど、おっしゃるとおり、リンゴの落ちるのに気づかないニュートン、ピラミッドのないエジプトと同じく、『種の起源』を書かないダーウィンなど考えられない。

と思うでしょう? ご安心ください。

なにしろチャールズ・ダーウィンは、彼自身がすでにして「事件」なのです。

まずその好奇心が尋常ではありません。

例えばある日のこと、庭の木の古い樹皮をむいていて二匹の珍しい甲虫をみつけた彼は早速それを捕まえ、両手にもった。ところがそこへ三匹めの新しい奴が現れた。ダーウィンはためらうことなく右手にもっていた一匹を口の中にほうりこみ……。

子供の頃の話ではありません。当時彼はすでに結婚し、二人の息子さえいたのです。そもそも彼がなぜ庭の木の皮をむいていたのか、その理由からして不明ですが、ダーウィンはその後の顚末を、いかにも残念そうにこう書いています。

「そいつは私の口の中に入ると、突然舌を刺すようなひどく苦い液を出した。私は反射的に甲虫を吐き出した。そいつは逃げ、三番目のも逃げてしまった」(『自伝』)

別の日、彼は家の中で下手くそなファゴットを大きな音で吹きはじめました。家の者が驚いて飛んでくると、彼は平然としてわけをこう話したそうです。

「私はオジギソウが音楽によって葉を閉じるかどうか知りたかったのだ」

一緒に住むには、いささかやっかいな人物だったようです。

彼の興味の対象が、また変わっています。

ダーウィンの名を不朽のものとした『種の起源』において、小鳥のクチバシが取り上げられているのは有名ですが、その他にも彼は蔓脚類(フジツボのことです)についての詳細な研究を残し、人間と動物の表情の違いに没頭し、さらに最晩年、死の前半の著書『ミミズの作用による栽培土壌の形成』において、なんとミミズの糞を三十年にわたって集め続けた研究成果が発表されているのです。ミミズの糞を三十年! こうなるともう、とうてい常人のおよぶところではありません。

ところが、そのダーウィンにして「ビーグル号の航海は、私の一生とりわけ最重要の事件であって、私の全生涯を決定した」(『自伝』)と言っているのです。「これはただごとではない」と直感した私は、いまいちど『ビーグル号航海記』を読み直してみました。すると、はたせるかな、そこに書かざるもう一つの物語が浮かび上がってきたではありませんか。

それこそが、ガラパゴスで起きた奇怪な連続殺人事件であり、またその謎に果敢に挑んだ若き日のチャールズ・ダーウィンの活躍でした。この発見に私は興奮しました。なにしろ物語が無類に面白い。だけではなく、そこでは『種の起源』がなぜ書かれなければならなかったのか、その謎までが解き明かされていたのです。驚くべきことに、ダーウィンはあの島において――

残念ながら、紙面が尽きてしまいました。もう少し、ほんの百五十倍ばかりの枚数があれば、ここにすべてを書き記すことができるのですが……。

詳しいことは、拙者『はじまりの島』に書いておきました。是非お楽しみください。

(この文章は「新刊ニュース」2002年8月号に掲載、その後『柳屋商店開店中』(原書房 2016)に収録されたものです)