2015年に急逝した、白川道さんの未完成小説『竜の道』の連続ドラマ化が決定しました(4月14日〜)! タイトルは、「竜の道 二つの顔の復讐者」。

詳細は、ドラマ「竜の道」公式ページから。

無頼派作家として知られた白川道さん。彼の作品は一気読み必死の極上のエンターテインメントで、たくさんのファンがいました。そして、その作品さながらというべきか、人となりもぶっ飛んでいて、「あんなことがあった」「こんなことがあった」と語り始めたら止まらなくなるほどです。

今から遡ること十数年前。編集部に配属されたばかりの私(担当編集者)は、何かと規格外の白川さんに編集者としてのいろはを教えてもらいました。若手だったからこそ許された距離感。白川さんの急逝はいまだに信じられませんが、『竜の道 昇龍編』に私が書かせていただいた解説で、作品の面白さや白川さんの魅力を語り尽くしたので、ちょっと長いですが掲載いたします。

* * *

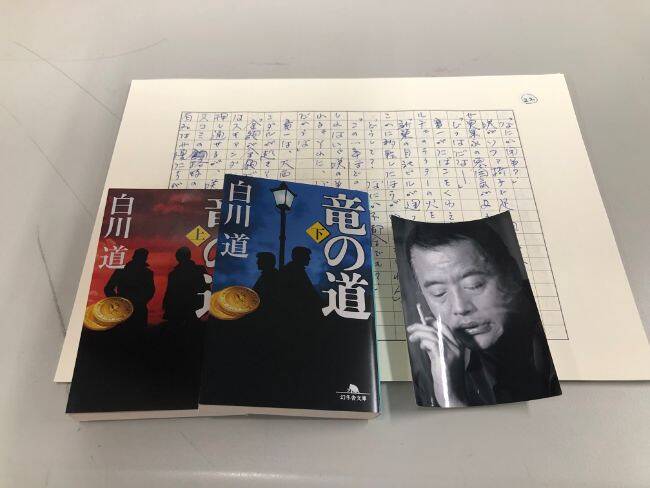

先日、ロッカーにしまってあった白川さんの生原稿を引っ張り出してきて、手に取ってみた。パソコンを使わない白川さんの原稿は全て手書き。久々にその字を目にしたとたん、二十代中盤から十数年にわたって担当編集者として白川さんと過ごした日々の思い出が溢れてきて、何も手につかなくなってしまった。あんなに笑うことも、あんなに怒ることも、あんなに泣くことも、もうないのかもしれない――そんなふうに思った。それくらい、白川さんとの日々は喜怒哀楽に溢れていた。

初めて会った時、白川さんは既に「有名人」だった。経済事件で実刑判決を受けた病葉。出所後に『流星たちの宴』で衝撃の小説デビュー。そして、『天国への階段』が大ベストセラーに(ドラマ化もされる)。浮き沈みの激しい経歴は伊達ではなく、『天国への階段』の印税を即座に使い果たし弊社に借金の無心をしたことで、社内では「要注意人物」だった。そんな白川さんが新人編集者だった僕にくれた初めての電話は、第一声がこうである。

「俺の担当編集者になる醍醐味を味わわせてあげようと思ってんだけどよー」

無頼派作家として名高い白川道からの電話ということで、僕のテンションは高かった。醍醐味ってなんだろう? 僕は、興奮しながら「はいっ!」と返事をした。そしてこう告げられたのである。

「十万円くらい用立ててくれねーか」

その後何度も繰り返されることになるやり取りの、記念すべき第一回である。こうして、白川さんとの泣き笑いの日々は始まった。

本書の解説を書くにあたって、白川さんの事実婚のパートナーである新潮社の中瀬ゆかりさんからは「悪口も書いていいからね」と言われていた。白川さんとは二十年以上の付き合いがあった弊社専務・石原正康からは「苦労話とか書きなよ」と言われていた。白川さんが「魂の双子」と言って愛した中瀬さんと、「イッシー」と呼んで信頼した石原。「二人に許されたからには、文句の一つでも書いたるわい」なんて考えていた。

ところが。

いざ何か書こうとした時に脳裏に浮かぶのは、大口をあけて豪快に笑う楽しそうな白川さんだった。いたずらっ子みたいな顔をしながら作品の構想を語るストーリーテラーの白川さんだった。一介のアルバイトに過ぎなかった十数年前の僕に「大人の男の世界」を見せてくれたダンディーな白川さんだった。リビングのソファでタバコをくゆらせながら少年時代の思い出を語るピュアな白川さんだった。

いつまでたっても文句が出てこない。当時は悩ましかった出来事さえ、白川さんを物語るエピソードとして微笑ましく思い出してしまう。しまいには、「会いたいなぁ」とさえ思う始末。センチメンタルな気分に引きずられた僕は、久々に見てみようかなと思い立ち、白川さんの手書き原稿を引っ張り出したのである。二〇一五年四月十六日に白川さんが急逝して以来、意識的にも無意識的にも触ることのなかった生原稿。それを見ながら、僕は感情の渦にのまれてしまった。

「この原稿をもらった時は白川さん、やたら機嫌よかったなぁ」とか、「それにしても、字がうまいんだよなぁ、白川さん」とか、「この原稿を読んだ時は、興奮してすぐに電話したなぁ」とか、「どのツラ下げてこんな気障な台詞書いてんだか」とか、感情がとめどなく波立つ。そこにあるのはただの原稿用紙ではなく、白川さんとの日々の結晶だった。どの原稿を見ても、その時に白川さんと交わした会話が思い出されて、無性に泣けた。

親と子ほど年の離れた白川さんをこんなふうに言うのは失礼だが、世話の焼ける男だった。金のかかる男でもあった。白川さんの要望に対して僕がサラリーマン的な対応をすると、「お前、そんなつまんないこと言うんじゃないよ」と怒られる。厭世モードに入った白川さんを楽しませるために、あれこれ話をしても上の空。百万円と百円の違いがわかってないのかと思うほど金銭感覚が狂っていたし、印税も借金も「ボタンをポンと押す」だけで振り込まれると思っている機械オンチだった。そんな白川さんに対して感情的になったことは何度もあるが、「書けたぞ」と言って渡される原稿は悔しくなるくらい面白かった。書いたばかりの原稿を白川さんの目の前で読ませてもらう機会もたくさんあって、ドギマギしながら感想を伝えたことを懐かしく思い出す。「お前、金ねえんだろ。飯食わしてやるよ」と電話をくれた白川さんにお昼ご飯を作ってもらったこと(信じられないくらい美味い)や、自宅で一緒に競輪中継を見ながら「これがこうなって、あれがああなって」と教えてもらったこと(最終的に予想は外れてたけど)……。

今にして思えば、白川さんはそうやって僕を「白川色」に染めていたのかもしれない。出会った頃は、白川さんに掛ける電話一本にも緊張して台本(白川さんの応答が想定外すぎて、あまり意味はなかった)を用意していた僕は、いつしか「白川さん、非常識だからなー」などとくだけた口調で話すようになっていた。

そういう僕が話し相手として気楽だったのだろうか、お蔵入りさせた作品や、構想段階の小説の話を白川さんがしてくれるようになった。『竜の道』のことを初めて聞いたのも、確か白川さんの自宅のリビングでコーヒー(白川さんがいれてくれるコーヒーはものすごく甘い)を飲んでいた時だったと思う。「ある双子がいてな。片っぽは裏社会でのし上がって、もう片っぽは官僚として出世するんだよ」とか、「で、この二人が結託してある人物に復讐するんだよ」とか、「で、もう一人、女がいてだな」とか、聞いているだけで面白そうだと思ったが、講談社から二〇〇九年に書籍化(その後、二〇一一年に幻冬舎文庫所収)された時は、想像以上の面白さに仰天しながら一気読みした。読後、「続きが早く読みたいです!」と白川さんに電話したことを覚えている。

万年筆のインクを買って持っていったりしたことも。書いてくれなかったけど……。

白川さんは、「竜の道」シリーズを全三巻構想で考えていた。「超」がつくほど波瀾万丈なエンターテインメント巨編で、読者からもよくお電話をいただく人気シリーズだった。今回、シリーズ第二弾にあたる本書を改めて読み返した時、僕はやっぱりこう思った。「続きが早く読みたいです!」。でも、それを叶えてくれる白川さんは、もういない。「面白いだろー!」と言いながら得意満面の笑みでふんぞり返る白川さんともう会えないだなんて、未だに信じられない。

読者からよくお電話をいただくシリーズだったと書いたが、そのほとんどは「続きはいつ出るのですか?」という問い合わせだった。その時点での予定をお伝えするのだが、刊行は遅れに遅れた。実は白川さんは「『竜の道』って本当に面白いか?」と言って、なかなか書いてくれなかったのである。

こういう時の白川さんを動かすのは難しい。気持ちが乗らないことには一切動かないのが白川道。折に触れて、「竜一の激しさも、竜二の優しさも、どっちも白川さんっぽいですよね」とか、「白川さんの分身の二人を活躍させれば、元気も出ますよ」とか、「このシリーズは売れてるから、たぶんこれくらいのお金が白川さんに入りますよ」とか、そんな話をしては執筆モードに入ってもらおうとしたのだが、話に乗ってきそうで乗ってこない。原稿をいただくのにやたら苦労したことを覚えている。最終的に、弊社PR誌「ポンツーン」(現在は休刊)で連載を始めてもらうことになったのだが、そのきっかけは白川さんが『竜の道』を読み返したことである。ある日の電話で白川さんがご機嫌に言い放ったのが、「有馬! 『竜の道』っておもしれーな!」。「……何度も言ったのに」と思いはしたが、僕はそういうコントロール不能な白川さんが大好きだった。このような過程を経て出来上がったのが、本書『竜の道 昇龍篇』である。

無頼派作家と形容されることが多い白川さんには、実際に破天荒なところはあった。こうと決めたら突き進む突破力もすごかった。その姿は、本書の主人公・矢端竜一と重なる。一方で、僕がよく知る白川さんは、異常に優しい一面も持っていた。時々、その優しさゆえに損をしているように思えることがあったが、白川さんのそういう一面が生んだのが矢端竜二なのではないかな、と僕は思っている。本書では、竜一と竜二の間に僅かな齟齬が生じるが、思い返せばそのあたりから白川さんは「竜の道」シリーズを書くのを嫌がるようになった。自分を二分したかのような二人が引き裂かれることに苦しみを覚え始めたのだと考えると、実に白川さんらしい。

二〇一五年四月十六日、白川さんは亡くなった。あまりにも突然すぎて途方にくれたが、僕は決して泣くまいと決めていた。白川さんは湿っぽいの嫌いだしな、と気を張ってもいた。でも、ダメだった。葬儀の日、棺の中で眠る白川さんを一目見た瞬間、僕は泣き崩れた。今まで生きてきた中で、あんなに泣いたことはない。小説の読み方を教えてもらって、くだらないことで笑い合って、つまらない愚痴を聞いてもらって、プライベートの相談にも乗ってもらって、時にケンカもした白川さんがいなくなった。あの日、編集者としての僕の青春時代が終わった。

その年の暮れに、僕は白川さんのデビュー作『流星たちの宴』を読み返した。二〇一六年の秋に新しい文芸誌「小説幻冬」を立ち上げることになっていた僕は、これからの自分の指針となる言葉を求めていたのだと思う。そして僕は以下の文章に出会う。

――真実なんてのは、いつだって時間の洗礼を受けなければ見えてきやしない。時間の渦中にいる以上、生きている今の真実など確かめようもない。

二〇一六年の手帳にも、二〇一七年の手帳にも、最初の一ページ目にこの文章を書き写した。ちょっと気負いすぎかなと思わないでもないけれど、この文章を目にすると「お前の好きにやればいいんだよ」という白川さんの声が聞こえる気がする。「つまんねえなあ、お前」と白川さんに嘆かれるような方向に僕が進まないための、御守りみたいなものでもある。豪快なのに繊細で、偉そうなくせにシャイで、たまに本気で憎たらしく思うこともあったけれど、絶対に嫌いにはなれなかった白川さん。「時間の渦中」にいた時はあんまりわかっていなかったけど、白川さんの横で泣いたり笑ったりしながら過ごしたあの日々が、ただのアルバイトだった僕を編集者にしてくれたのだと今は思っている。

白川さん。「この銀河には俺の居場所がない」なんて気障なことを言っていたあなただから、今ごろはどこか別の銀河にいるのかな。その銀河がどんな場所だとしても、白川さんは白川さんのまんまなんだろうな。いつになるかわからないし、行けるかどうかもわからないけど、僕がそっちの銀河に行く日が来たら、こっちの銀河では言えなかった一言を言わせてください。

僕を育ててくださって、ありがとうございました。

担当編集者 有馬大樹