葛飾北斎はなぜ「世界の北斎」になったのか?

国内と世界各地を回って取材しているノンフィクション作家、神山典士です。

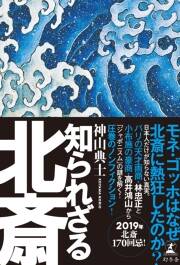

今春書き下ろす「知られざる北斎」(仮題)一部抜粋してご紹介させてください。

『知られざる北斎』の製作に参加できる!クラウドファンディング企画も進行中です。

北斎に夢中のノンフィクション作家神山典士です。

現在執筆中の書籍「知られざる北斎(仮)」の原稿です。触りだけ見てやってください。

北斎の誕生 ~多色刷り版画と共に

葛飾北斎―――。

数多ある浮世絵の中からヨーロッパ人が北斎に注目したのは、作品の多彩さ、テーマの多様性、技術の確かさ、そして眼力(視点の豊穣さ)からだったと言われる。90歳という、当時の平均寿命の約2倍を生きた類まれな生命力と旺盛な好奇心、そして数奇な歩みの中にその秘密がある。

北斎は1760年(宝暦10年)9月23日、江戸の本所割下水の貧しい農民の家に生れ、時太郎と名付けられた。4歳で幕府御用達の鏡師中島家に養子に出る。

幼少期については定かなことはわかっていないが、「己6歳にして物の形状を写すの癖ありて」とのちに書いている(「富嶽百景」跋文)。

この頃浮世絵の世界では、鈴木春信の「座敷八けい あつまにしきえ〇」などが出て、吾妻錦絵ともてはやされた美しい多色摺り版画が生れている。それまでは単色の版画しかなかったのだから、この世界では画期的なことだ。

江戸中期以降、商品経済の発展や交通の発達により、都市は賑わい町人文化は発展した。浮世絵はその勢いと共に成熟した庶民の文化。中でも数度摺りの技法は、江戸の町民の好みにぴったりな派手な色彩を可能にし、人々の口から口へと評判となった。春信の描くあでやかな衣装を纏った華奢な女性像は、さながらアイドル女優の如く、町民たちにここちよい夢を抱かせる存在だったのだ。幼い頃からの時太郎の「物の形状を写す癖」は、そういう時代背景の中で育まれたに違いない。

10歳の頃、時太郎は鉄蔵と名を改め、本所横網町界隈を基点にこの頃流行っていた五枚一冊の「絵草紙」を読み漁っていた。

「さるかに」「桃太郎」などのお伽話を扱った「赤本」、武勇伝、仇討ち物、英雄物語を扱った「黒本」や「青本」、高度な小説を扱う「黄本」等々。

この時代の少年少女たちは年代や習熟度に応じて絵草紙を読み継いでいく。鉄蔵もまた、絵草紙の虜になっていた。

この頃の下町の子どもたちは、10代になると商人の丁稚か職人の徒弟になるのが相場だった。鉄蔵は鏡師を継がずに貸本屋の丁稚となる。当時江戸には貸本屋が5~600軒あった。絵も文章も好きな鉄蔵には、真っ先に新刊が読めるその職業が憧れだったに違いない。丁稚となり新刊を背負って商いのために路地を渡り歩きながらも、時には武者絵を写し、妖怪を描き、物語を楽しんでいたとしても無理はない。

やがて15歳の頃からは彫師について版木を彫ることを習い始める。のちにこの頃を振り返って、「洒落本の『楽女格子』の末六丁ほどは俺らが彫った。その時分はまだ16歳だった。19歳までは彫師を生業にしていた」と語っている。(続く)

知られざる北斎

長澤まさみさんが主演する映画『おーい、応為』が話題です。

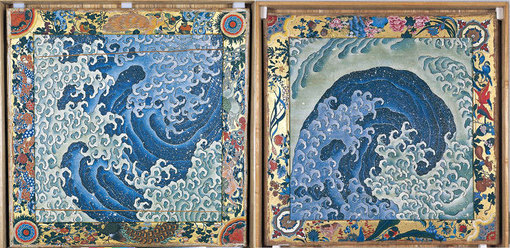

モネ、ゴッホを魅了し、西洋で「東洋のダ・ヴィンチ」と称された葛飾北斎。

その名を世界に広めた画商・林忠正、そして晩年を支えた小布施の豪商・髙井鴻山。芸術と資本、江戸と西洋が交錯する中で創作に生きた画家の生涯を描いた書籍『知られざる北斎』もあわせてお楽しみください。本書から一部を抜粋してお届けします。

- バックナンバー

-

- ゴッホを魅了した北斎の「不自然な色使い」

- 「8000枚売れても印税ゼロ」北斎を支え...

- 作品数は約3万4000点!画狂老人・北斎...

- 時は明治。東大のエリートはパリへ渡った

- シーボルトは北斎に会ったのか?

- 「国賊」と蔑まれ…天才画商の寂しい晩年

- オルセー美術館の奥に佇む日本人のマスク

- 80すぎたお爺ちゃんが250kmを歩いて...

- 江戸時代に「芸術」はなかった!? 欧米輸...

- 世界中があの波のことは知っている

- 新しい感性はいつの時代も叩かれる

- ロダンが熱狂した日本初の女優

- 美を通して日本を飲み込もうとした西洋資本...

- モネと北斎、その愛の裏側

- モネの家は「日本愛」の塊だった

- 2017年最大の謎、「北斎展」

- 唐辛子を売り歩きながら画力を磨いた

- 天才・葛飾北斎が歩んだ数奇な人生 その(...

- 「考える人」のロダンは春画の大ファンだっ...

- ジャポニズムが起きていなければ「世界の北...

- もっと見る