ジャーナリストで作家の麻野涼氏による、差別に翻弄された人々を描いた長編小説『褐色の血』。

「続編が気になる」と感想が多く寄せられる中、ついに『褐色の血(中) 彷徨の地図』が発売になりました。

『褐色の血(上)』でブラジルへと渡り希望を見いだした児玉と小宮。中巻ではそれぞれの理由で日本へ帰国し、再会を果たす二人が描かれます。

現代へとつながる差別の根本を目の当たりにする児玉と小宮とその家族。絶望と希望が交差する日本編『褐色の血(中) 彷徨の地図』の発売を記念して、第一章、第二章を特別公開します。

* * *

第一章 不安な帰国

児玉はサンパウロに来てから二年目にパウリスタ新聞社を退社していた。本来ならそれで帰国し、支局のスタッフとしてブラジルに日本のニュースを送る手はずになっていた。しかし、そんなことは実現不可能だというのは、パウリスタ新聞で働きだして三、四ヶ月目にはわかった。

パウリスタ新聞社は支局を開設するどころか、本社がいつ倒産してもおかしくないような状況だった。本社に勤務していても、給与は遅配に次ぐ遅配で、週末に手にする二、三日分の生活費程度の支払いにも事欠いている状態なのだ。支局を開設したところで、支局員に支払う給与などあるはずがない。パウリスタ新聞社にしてみれば、移民は激減し、日本語の読み書きができれば、記者はだれでもよかった。実際、児玉が籍を置いた二年間、何人もの記者が出入りし、給与の安さではなく、遅配ぶりに驚いて去っていった。

児玉にパウリスタ新聞社を紹介したジャーナリストの富崎康雄は、最後の移民船を取材するために、一九七三年に横浜港を出港したにっぽん丸に乗船していた。にっぽん丸は二百八十五人の移民をブラジルやパラグアイに運んだ。これ以降は船ではなく飛行機による移住に切り替えられた。

富崎はにっぽん丸がサントス港に入港すると、サンパウロに滞在しパウリスタ新聞社を訪れた。サンパウロ新聞社は支局を開設しているが、パウリスタ新聞社には支局はなく、パウリスタ新聞の経営陣、編集部幹部はそれほど深く考えもせずに、富崎に支局開設の相談を持ちかけた。それに富崎が意外にも飛びついてきたというのが事実だろう。

富崎はもともと夜間中学の教師だった。日韓基本条約締結後、韓国から日本人妻やその夫、子供が引き揚げてきた。その子供たちは都内に四つあった夜間中学に通い、日本語を学んだ。その夜間中学の教壇に立ちながら、韓国に足を運び、韓国で暮らしていた日本人妻やその家族の苦境をレポートしたのが注目され、ジャーナリストに転身した変わった経歴の持ち主だった。

富崎はジャーナリストとしての実績に乏しく、支局長という肩書欲しさに支局開設を引き受けてしまった。児玉も韓国に足を運び、日本人妻とその家族、在韓被爆者の実態をレポートし、それが小さな出版社の雑誌に掲載され始めた頃だった。朴美子との軋轢もあり、児玉は多民族国家ブラジルを自分の目で確かめてみたいと、支局開設の話に応じたのだ。

富崎からは遊軍記者としての待遇だと聞かされていた。しかし、実際に自分の関心のある取材を進めようとすると、中田編集長からストップがかかった。最初から何もかもがでたらめな話で、児玉はブラジルにやってきてしまったのだ。

パウリスタ新聞社との契約期間の二年が終了する頃だった。パウリスタ新聞社の中田編集長と折り合いの悪かった記者、サンパウロ新聞社を退社した連中が「セクロ(世紀)」という月刊誌を立ち上げる計画があり、児玉はその創刊に加わることにした。すでに長男が誕生し、パウリスタ新聞社の遅配にいつまでも付き合っているわけにはいかなかった。

児玉にとって一九七八年の新年はいつになく慌ただしいものだった。日系移民は六月十八日を移民の日と定めていた。一九〇八年のこの日、笠戸丸という移民船が七百九十一人の移民を運んでサントス港に入港したのだ。

七十周年記念祭には皇太子夫妻が参列することになっていた。一世の移民も高齢化し、一世がリーダーシップを握る最後の移民祭だろうといわれていた。同時にそれは新たなアイデンティティの誕生だと二世、三世は声を上げた。

「セクロ」で一年働き、新たなアイデンティティの誕生を自分の目で確かめ、七八年の暮れには帰国すると決めた。

パウリスタ新聞の広告欄には時折奇妙な告知が掲載された。写真入りで名前が記載され、「当社とはいっさい関係がありません」という告知だ。広告部のスタッフは、奥地の農場、牧場経営者から広告を取りつけ、掲載料を先払いしてもらったり、広告掲載後、集金に回ったりする。彼らにも給与の遅配はもちろん、交通費も支払われていなかった。広告部の中には自分が担当した広告掲載料を集金し、そのまま姿を消す者もいた。

さすがに児玉の退社を紙面で告知することはしなかったが、中田編集長の嫌がらせは、コラムの中で行われた。

「セクロ」編集部はピーレス・ダ・モッタ街の一軒家を借りていた。

「これ、児玉君のことじゃないのか」

サンパウロ新聞を退社して「セクロ」に参加した石塚が、トイレから出てくると、小さく折りたたんだパウリスタ新聞を児玉に差し出した。

「星雲」という名物コラムに、新聞社から情報を盗み、社内情報を外部に漏らしている記者がいると記され、ジャーナリストとは何かということがくどくどと書かれていた。

児玉も目を通してみたが、児玉に対する中傷であるのは間違いなかった。情報を盗むというのはパウリスタ新聞のバックナンバーを克明にノートに書き写したことであり、社内情報を漏らしたというのも、給与の遅配が続いていることを、サンパウロ新聞や日伯毎日新聞の記者に話したことを指すようだ。しかし、遅配の事実は日系社会のだれもが知っていることであり、言いがかりでしかなかった。

日伯文化協会は移民七十周年記念行事として、移民資料館の創設を掲げていた。奥地から様々な資料が送られてきた。その中には貴重な資料が含まれており、勝ち組の間で熱心に読まれていた昭和新聞や雑誌「輝号」が、文化協会の倉庫に保管されていた。それらの資料を児玉は一面のゲラ刷りが上がるまでの時間、中田編集長が何と言おうと無視して、読み漁った。それが新聞社の名刺を利用した取材ということになるらしい。

「まあ、気にするな。コロニアではよくあることだ」

石塚が慰める風でもなく言った。

あまりのばかばかしさに気にする気にもなれない。

「セクロ」の給与の額はパウリスタ新聞社とほぼ同額だが、遅配はなかった。一年で帰国するのは承知の上で、好きなようにさせてくれた。セクロの取材で、児玉は第一回笠戸丸移民の生存者ほぼ全員に会うことができた。

「セクロ」編集部は自由に取材してかまわないと、児玉は皇太子夫妻のブラジル訪問地全行程の取材を任された。

移民七十周年祭は、サンパウロのパカエンブー競技場に八万人の日系人が集まった。この祭典にはエルネスト・ガイゼル大統領も出席し、異例の長いメッセージを日系社会に送った。ブラジルは移民七十周年記念祭を国家行事として位置付けていた。

「ブラジル国民は異なった文化を背負ったあらゆる人種の統合によって形成されたとも言えますが、ブラジル社会の最も偉大な勝利は確実な国家統一性を生み出し、保存してきたことにあると考えます。この獲得は暴力あるいは専横によるものでなく、当国に住むすべての人達に定着及び移動の均等な機会を保障するブラジルの伝統的な厚遇と友好の調和によるものであります。

わが国の統一性が堅固かつ安定していることは人種的文化的多様性とその祖先又は宗教が如何であってもブラジル人はすべて平等だという確信に基づくからであります。

日本国のブラジルに対する最も良き貢献は日本人を当国に移住させたことだというのは私の確信でもあり、皆様の確信でもあるでしょう。本日の式典は、一九〇八年六月十八日にブラジルに到着した最初の日本移民に対する表敬でもあります。

それ以後の移住者の長い闘いは、決意と労働能力の表れであります。移住者は初めからブラジルの可能性を見出し、当地での新しい生活に全身を以て尽くしたのであります。人類の偉大な事業には必ず犠牲と悩みが伴います。従って笠戸丸から上陸した先駆者が直面した困難は確かに小さいものではありませんでした。彼らは希望に燃えていたとしても、恐怖も抱いていたに違いありません。恐らく将来は日本に帰国し、より楽な生活を送る考えであったでしょう。

それは当国を彼らの永久の第二の祖国、そしてその子孫の母国とする厚遇に満ちたブラジルの魅力を知らなかったからであります。その中、移民は勤勉と決意を以て、ブラジルの現実を理解する努力をしました。そして、速やかに当国の慣習に同化し、ブラジル社会の価値を覚って母国とは全く異なった風習における労働を有利に営む心構えをしました。

日本移住者の有効的な貢献は最初に入植したサンパウロ州で間もなく発揮されましたが、次第に各州に拡がってゆきました。

日本移民とその子孫の活動は最初は農業に集中していましたが、今では各分野にみられるようになりました。

ブラジルはその国民の間で差別を致しません。その系統が何であっても等しくブラジル人であります。我々を兄弟のように繋ぐものは、ブラジルに対する献身の精神であります。移住者は独特な伝統をもっていますが、これはすべてブラジル国家の形成に合流していきます」

この式典に参列した皇太子はパカエンブー競技場に詰め掛けた日系人を前に「祭典に寄せる言葉」を述べた。

「ブラジルは世界各地から多くの人々が移住して形成された国であります。移住者は、それぞれの文化を背負ってブラジルに渡り、ブラジルの発展に参加し、寄与してきました。そこでは人間と文化の多様性が見られますが同時に一つの国民が形成され発展してきております。移住者としての日本人とその子孫も重要な一翼として、このブラジルの発展に参加し寄与してきました。今日ブラジルを豊かにしているもののうち、日本人と日系ブラジル人の努力によるものは農業部門を始め各方面に渡っています。そして現在、日系ブラジル人が参加して寄与する範囲はいよいよ拡がっております。こうした中にあって、皆さんが和の心を基本としながら、手を携えてブラジルの社会が平和に栄えていくために、ますます貢献するよう努力することは、極めて大切なことと思います」

祭典の模様は、ブラジル各紙も大きな紙面を割いて報道した。もはや日系人はブラジルになくてはならない存在だった。日系人はブラジル農業の近代化に貢献し、たくましく生きぬいてきた。

児玉は「セクロ」編集部に移籍すると、パウリスタ新聞の記者時代から取材していたサンパウロ州選出の連邦下院議員の野村丈吾と会い、日系人のアイデンティティについて改めて話を聞いた。

「私たちのように戦前生まれの二世は、ブラジルと日系社会のパイプ役を果たしてきた観がある。しかし、これからの議員は日系社会とは離れたところから誕生してくるだろう。それは日本人としてのへその緒を断ち切ってしまったということではなく、日系人以外のブラジル人に支持された議員が生まれるということです。日本人の顔をしているからといって、日系社会の代表という意識を持つことは誤りです」

二世、三世のブラジル社会への進出、そしてブラジル社会からの高い評価は、日系人の意識にも大きく影響していった。ルーゾ・ブラジレイロ(ポルトガル系ブラジル人)、テウト・ブラジレイロ(ドイツ系ブラジル人)、アフロ・ブラジレイロ(アフリカ系ブラジル人)が存在するように、彼らは当然のことのようにニッポ・ブラジレイロ(日系ブラジル人)というアイデンティティを確立していた。

取材をしながら児玉には移民七十周年記念祭は、日系ブラジル人の誕生を高らかに宣言した祭典のように思えた。

そうした思いをこめて記事をセクロにももちろん書いたが、ブラジル移民史などを書き加えた記事を、日本の月刊誌や週刊誌に発表した。その原稿料で日本までの帰国のチケットを捻出した。

原稿を書きながら思い浮かんでくるのは朴美子のことばかりだった。朝鮮は日本に侵略され、朝鮮人は強制連行されたというが、アフロ・ブラジレイロの祖先は奴隷船に無理やり乗せられて運ばれてきた。彼らもブラジル国民を構成する一つの要素だ。

何故、朝鮮系日本人、韓国系日本人というアイデンティティが現れないのか。主張しないのか。

「差別する側の日本人が何を好き勝手に言っているの」

美子の尖った声が聞こえてきそうだ。

(#2へ続く)

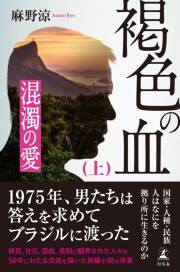

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。